新京报消息,因为种地,内蒙古鄂伦春自治旗的农民刘华云站上了法庭被告席。

罪名是非法占用农用地。公诉人指控,这些土地在当地林业公司(林管局)的林权证范围内,属于林地(农用地包括耕地和林地),农民耕种改变了土地用途,损毁了林地,涉嫌非法开垦。

刘华云坚持不认罪,她觉得这些地在国家划定的耕地保护红线之内,也在乡政府上了土地台账,地籍显示为旱地(耕地的一种),所以自己种的是耕地,不是林地。

这次“非法开垦”更直接的原因,是2024年旗政府曾发文,要求严禁耕地保护红线内的耕地弃耕撂荒情况出现。包括刘华云在内的多位农民看到这份文件后,才复垦了此前被没收的、已经长满荒草的地块,导致再次被抓。最早参与辩护的一位律师告诉新京报记者,仅他团队就代理了十几起类似案件,而此次涉案土地的面积,预估达到数万亩的规模。

涉案土地到底是林地,还是耕地?成为这些案件中的核心争议点,也引出了当地独特的地理区位,和特殊的历史背景。

鄂伦春自治旗(下称鄂伦春旗)位于内蒙古呼伦贝尔市东北部,地处大兴安岭东南麓与松嫩平原的过渡带,从上世纪90年代至今,有着30多年的垦荒史。这些陆续被“开荒”出来的耕地,在被鼓励、默许、允许有限开发,以及明令禁止中,大部分处于违规,甚至违法的灰色地带。

在当地,耕地关乎生计,更关乎利益,以至于一度出现“跑马圈地”式的掠夺性开垦,对作为北方重要生态屏障的大兴安岭森林造成了严重破坏。但同时,因为时间跨度长,历史成因复杂,这些已经成为事实耕地的土地,又被纳入耕地保护红线,承担着保障粮食安全的功能。

眼下,刘华云们在等待判决,问题之下的林耕矛盾,也在等待解决。

鄂伦春旗古里乡,一处涉案地块,被立上“禁止耕种”的牌子。 新京报记者 赵敏 摄

种地被告

庭审中,刘华云被认定违法开垦的面积为25.42亩。这是她从2012年开始,每年春耕都往外多犁几垄,扩出来的地。当地人把这个叫作“拱地头”,是一种隐蔽性很强的扩地边行为。

2018年,刘华云“拱地头”被发现,后因非法占用农用地罪,被判拘役三个月缓刑六个月,还交了25000元的罚金。

我国《刑法》规定,非法占用农用地罪是指违反土地管理法规、非法占用耕地、林地等农用地,改变用途,数量较大,造成耕地、林地等农用地大量毁损的行为。毁坏基本农田5亩以上,其他农用地10亩以上为数量较大。

判决生效后,这块地被大杨树林业公司“没收”。林业公司的人到地里插上小红旗,立了“违法用地”的牌子,禁止耕种。

根据起诉书所载,违法地块被弃耕后,植被已自然恢复。直至2024年6月,刘华云复垦致再次案发。

和上次一样的流程,这次也是大杨树林业公司报案,大杨树森林公安分局侦查,认定“刘华云未经林业主管部门的批准,对判决地块进行复耕复垦,涉嫌非法毁坏林地。”

林业系统在当地占据着举足轻重的地位。刘华云所在的宜里镇,大部分国土面积都处在内蒙古大兴安岭重点国有林区内。很长一段时期内,因为这里的土地大多为林地,居民也大多是林业职工,一直实行“企业办社会”的政企合一体制,林业公司(林业局)管理着林区的大小事务。

大杨树林业公司拥有宜里镇大部分土地的使用权,是驻在鄂伦春旗的6家林业公司之一,直接隶属内蒙古森工集团——与2017年2月挂牌成立的内蒙古大兴安岭重点国有林管理局(改制前为内蒙古大兴安岭林业局),为一个机构两套牌子。

在鄂伦春旗,从1998年天然林保护工程开始,到2015年重点国有林区全面停止天然林商业性采伐,林业不断“瘦身”;与此同时,上世纪90年代开始,大量农业人口涌入。这一降一升,彻底改变了林区的面貌。

从旗政府驻地阿里河镇,到古里乡、大杨树镇、宜里镇、托扎敏乡,分布着丘陵缓坡、河谷漫滩,公路在林间穿行,大片的耕地也穿插其中。在这个曾经广袤的森林地带,农业和农民如今已经成为不可忽视的重要存在。

鄂伦春旗,一处被开垦出的旱地与树林相接。 新京报记者 赵敏 摄

11月28日,刘华云案件庭审现场,旁听席上坐了几十位林业职工,还有几名农户,连夜开车六七个小时赶到海拉尔。他们都想看看,这片土地上的争议,到底该如何解决。

“我认为这块地是耕地,我没有罪。”法庭上,面对法官问话,刘华云反复强调。

这也是涉案农民的共同想法,他们认为,自己的土地在乡政府上了土地台账,缴纳国有土地有偿使用费,领取惠农补贴,并且被划入耕地保护红线,已经是耕地。

此案侦查过程中,鄂伦春旗自然资源局曾于2025年6月向大杨树森林公安分局出具了一份情况说明,证明刘华云涉案的地块大部分在永久基本农田范围内——在全国18亿亩耕地红线中,永久基本农田是最核心的部分。但同时,该情况说明上也注明了,“此说明不作为现状地类认定使用。”

庭审中,刘华云的辩护律师郝毅主张,依据《中华人民共和国土地管理法》第四条,国家实行土地用途管制制度,国家编制土地利用总体规划,使用土地的单位和个人必须严格按照土地利用总体规划确定的用途使用土地,因此,国土空间规划是判断地类的唯一标准。

另外,2023年自然资源部、国家林业和草原局下发53号文件,要求以第三次全国国土调查结果(下称:三调)成果为基础明确林地管理边界,“依据‘三区三线’划定成果,划分历史节点,处理开垦林地问题。”

具体为,三调为耕地,如果是1998年国发明电〔1998〕8号前开垦的国有林权证范围内的林地,按照耕地管理,不纳入林业监督执法,产权归属及经营主体不变;1998年国发明电〔1998〕8号后发生的毁林开垦,已划入耕地保护红线的,按照耕地管理,产权归属及经营主体不变。

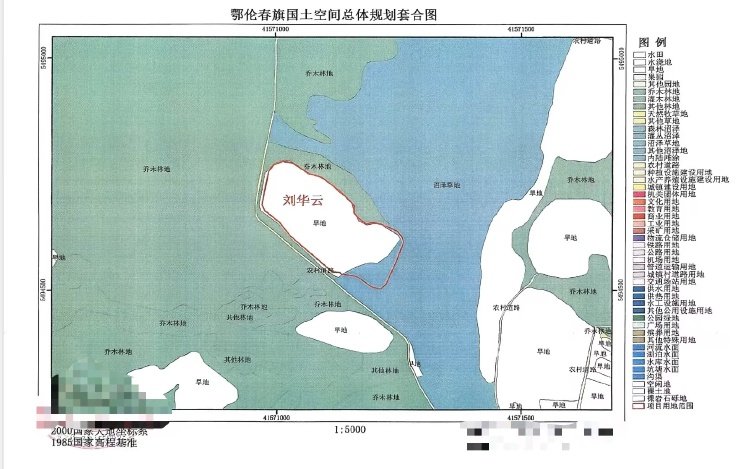

按照以三调为底数形成的《呼伦贝尔市鄂伦春自治旗国土空间总体规划(2021—2035年)》,刘华云涉案地块规划用途为旱地、乔木林地、沼泽草地,其中永久基本农田面积为53.02亩。因此,郝毅认为,刘华云在旱地上耕种合法合规,她所占乔木林地和沼泽草地的面积为7.38亩,也未达到10亩的定罪标准。

鄂伦春旗国土空间总体规划套合图中,刘华云的涉案地块大部分为旱地。 受访者供图

而林业公司判断地类的重要依据,是林权证——包括林地的使用权和林木的所有权,涉案土地均在林权证范围内。同时,林业公司提供的2002年国家林业二类调查数据,显示这些地块属于“人造未成林地、宜林荒地”。1996年原林业部颁布的《林木林地权属争议处理办法》提到,林权证是处理林权争议的依据。

庭审中,控辩双方对地类认定各执一词。

刘华云并不了解这些,她这次复耕的直接原因,是一份政府的红头文件。

2024年,鄂伦春旗政府多次发文,协调或要求确保耕地保护红线内耕地耕种。其中,5月发布的《关于确保耕地保护红线范围内耕地有效耕种的通知》,要求“严禁耕地保护红线中耕地弃耕撂荒情况出现,请各驻旗森工公司核实林权范围内管护地(曾涉案地块)耕种情况,确保管护地内耕地有效耕种。”

这份由旗政府办公室发给“各驻旗森工公司”的通知,被包括刘华云在内的多名涉案农民理解为,“耕地红线内的地,又可以种了。”

无序开发与土地利益

这一批被立案调查的农民,有一个共同特点:他们都有非法开地的“前科”,在不同时期开荒种地被处罚,甚至被判过刑,横跨了30多年。

据国家林草局官网消息,今年4月,“内蒙古自治区毁林毁草违规违法行为集中整治工作”开启,“事关‘三北’工程攻坚战进程,事关我国北方重要生态安全屏障建设成效。”像刘华云这样,违法开垦草原林地的“钉子户”,被明确列为行动的重点打击对象。

在此之后,类似案件被集中起诉,不少违法开地者走上或者即将走上法庭。

这些“钉子户”的涉案土地,最早的可以追溯到上世纪八九十年代。当时,大量外来人口涌入大兴安岭林区,先开地盖房,再合伙开地种粮。

“没别的营生干,我们就认准开地,奔地使劲。”古里乡村民代玉(化名)也是此次被立案调查的“钉子户”之一,他弟兄五个,是从哈尔滨阿城来到鄂伦春的,他说,开地既是为了活下去,也是为了落户。

与人口涌入同时进行的,是上世纪八十年代末到九十年代的国家农业二、三期开发。

在当时,开地是被鼓励的。代玉做了二十多年村支书,他记得当时政府号召开地,乡里给村民代表开会讲“谁开地,谁受益”,还会给带头开地的人贷款。

像一股风潮,开荒很快席卷了位于大兴安岭林区的鄂伦春旗。“林业局和个人都开,凡是有能力的,都上山开地去。”代玉说。

在林场工人王东(化名)的记忆中,1995年5月大兴安岭地区发生大火,一直向南烧到大杨树镇,很多树被烧死。那之后,林业局拉出了“进军黑土地”的横幅,林业局职工和林业工人可以优先开垦。

然而,开地需要审批,是一直以来的规定。

1994年,代玉曾以村集体开荒的名义拿到一份开荒审批表,上面有从乡到市各级政府及土地管理机关,以及大杨树林业局的盖章。审批表上给出了经纬度、亩数,对开荒地块植被、坡度、森林郁闭度等要求,还有“严禁毁林”的备注。

但在实际开地时,这些要求都被无视。代玉记得,“我们也会传达给村民,但都是一带而过,没有人去管这些,哪好开就在哪开”。

1994年,代玉(化名)拿到的开荒审批表,上面备注“严禁毁林”。 受访者供图

林业局的管理也相对宽松。王东提到,当时法律不健全,也存在人情关系,“象征性地交点罚款就不管了,所以连护林员都开地。”

更多的情况是,很多人开地没有审批手续。律师朱梦丽代理一起2022年林业局和农户的民事案件,判决书中提到,对于案中1996年开垦出的纠纷土地,农户和林业局都无法提供开荒手续。而律师从鄂伦春旗档案馆调取的证据显示,当年涉案地块所在的诺敏镇,只有2个自然人取得开荒审批,远低于该年该镇实际开荒的规模。

这轮开荒潮形成了鄂伦春旗的大部分耕地,其中大部分在林权证范围内。一份2018年的旗政府文件提到。

无序混乱的开荒在1998年被叫停。当年,嫩江流域发生特大洪水,暴露出大兴安岭严重水土流失的生态状况。紧接着天然林保护工程实施,生态保护成为林业部门的重要职能。

同年8月5日,国发明电〔1998〕8号《国务院关于保护森林资源制止毁林开垦和乱占林地的通知》发布。这份通知提到,近几年来,“一些地方以各种名义毁林开垦,对林地化整为零,少批多占,不批也占,占而不补,造成林地的大量流失和森林资源的严重破坏。”通知要求,立即停止一切毁林开垦行为,……依法严厉打击毁林开垦的违法犯罪行为等。

此后,当地的毁林开荒很大程度上被遏制,但因为长期缺乏法律依据、执法难、处罚力度轻,开地、拱地头,以及土地私下非法流转的现象依旧存在,大兴安岭森林不断被蚕食。

1998年之前,当地很多农民开荒是为了安身立命,或者受“开荒潮”的鼓舞。但此后,开荒则逐渐和“利益”联系在了一起。

这期间,林业政策逐步收紧,而农业政策开始逐步放松。

尤其到2006年,农业税全面取消,种地的收益变得可观,农民又开始想方设法开地。那一年,鄂伦春旗托扎敏乡农民姚素玲,在公公给的八九十亩老地的基础上,和丈夫又开出来二十多亩。她的同乡老门(门庭辉)也在这一时期大量买地,并在三块地上“拱地头”,开出来四十多亩。

那几年,地价快速上涨。鄂伦春旗一位乡镇政府工作人员告诉新京报记者,2000年前后,当地流转一垧地(15亩)只需几千块钱,到2006年就涨到一万元,2008年时已经涨到了三万元。

巨大的利益之下,毁林开荒现象出现反复,当地也随即升级对非法开地的打击力度,在2012年判处了首起非法开垦林地的实体刑案件,案发地就在大杨树镇。在此之前,打击以罚款、拘役,或者缓刑为主。

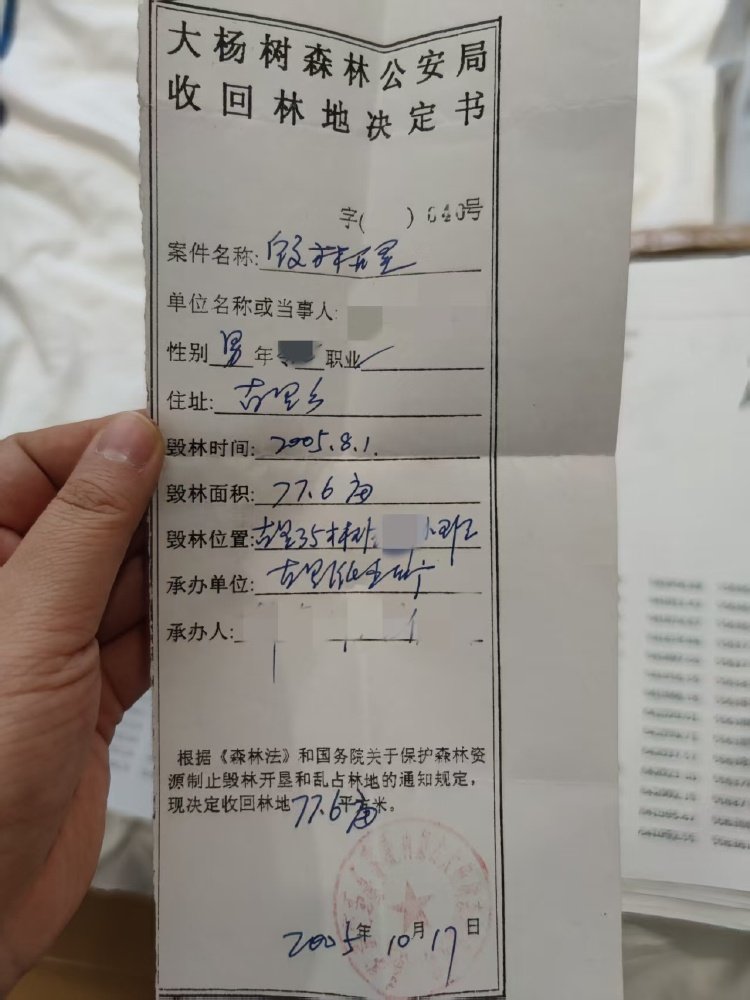

2005年,代玉(化名)涉嫌毁林开荒,罚款后,地被收回。 新京报记者 赵敏 摄

土地价格真正涨起来是在2015年后。按照中央一号文件要求和国务院部署,2014年底启动东北和内蒙古大豆目标价格补贴改革试点,之后,大豆生产者补贴逐年上涨,从最初的一亩地八十、一百元,到2025年,鄂伦春的农民种一亩地大豆能拿到380元补贴,几乎等于一亩地大豆的净收入。种大豆,或者开地卖地,成为一项高收益的生意。

鄂伦春一垧地从10年前的四五万块钱,涨到现在最贵的35万元,“多开出一亩,就两万块钱,地太值钱了”,上述乡镇政府工作人员提到。

暴利面前,拱地头、开荒地不时发生,甚至有人用无人机对着树林喷洒农药,再用大马力机械把死亡的树木犁倒后,翻成耕地转手倒卖。

为此,呼伦贝尔市开展了多次针对毁林毁草的专项行动。2021年,内蒙古自治区开展“倒查十年”的专项整治行动,涉案农民的“前科”大多形成于这个时期。

不到十年的时间里,老门因为同一批地已经“三进宫”。2016年,他第一次因为种地被抓,出狱后,心想“我这地没事了,还得接着种”。2018年,再次被抓。去年,因为看到旗政府禁止撂荒的文件,他再次捡起这块地,第三次被抓。

林耕矛盾

在大兴安岭林区,保护森林是共识。这片中国最大的原始森林,是整个北方地区重要的生态屏障。但同时,它也很脆弱。

位于大兴安岭东南麓的鄂伦春旗,森林覆盖率超过75%,随处可见榛柴、雪松、桦树、柞树……路边、地头也常见禁止毁林毁草的宣传标语。

如今,连成片的耕地嵌在其中,破坏了森林的整体美感。从卫星图片上看,它们如同“斑秃”,胡乱地出现在成片的绿色中。

行驶在林区公路上,经常会有被一米多高的铁丝网围起来的“违法耕地”,地头插着警示红旗,旁边立上“禁止耕种”的牌子,成为当地林业公司管护地块。

大杨树镇四平山村,路边一处“禁止耕种”地块。 新京报记者 赵敏 摄

这些被收回、管护起来的地块,通常要进行退耕还林还草。

自1999年开始,退耕还林还草一直是大兴安岭林区的工作重点。2021年,新华社主管的《半月谈》杂志曾报道,当地知情人士表示,“退耕计划是死任务、硬数据”,但当地也存在复杂的经营主体和庞大的退耕数量,呈现出退耕拉锯战的局面。

退耕的另一面,是鄂伦春旗位于我国大豆的主产区,种植面积常年保持在400万亩左右,位居全国旗县前列。在我国大豆自给率严重偏低的背景下,对减少大豆进口依赖起着不可小视的作用。

鄂伦春旗政府也有保证粮食播种面积和产量的压力。2024年6月,一份政府内部讲话中提到,当年,鄂伦春旗要保证粮食播种面积431万亩,其中大豆播种面积需达396万亩以上。

上述内部讲话披露,2024年鄂伦春旗现存休耕面积1.3万余亩,未耕种面积近8万亩,“耕地保护形势严峻。”也是在这一年,当农户们看到政府下发的“严禁耕地保护红线中耕地弃耕撂荒情况出现”的文件后,复垦涉案地块,被森林公安立案调查。

这让刘华云纠结。一方面,在当地持续高压打击下,她觉得只要地块还在林权证范围内,“动动就是违法”;另一方面,除了被划入耕地红线,部分涉案土地也已经在镇政府登记,有了宗地号,地籍表的土地权利人一栏就是自己的名字。后来,她按照每亩20元缴纳国有土地有偿使用费,耕种的那几年,也领取了足额的大豆生产者补贴。这让她觉得,政府已经承认了自己是这块耕地的合法承包经营者。

刘华云的辩护律师郝毅也认为,按照“信赖利益保护原则”,公民基于对行政机关公开政策、文件及行为的信赖所作出的合理行为,应受到法律保护。

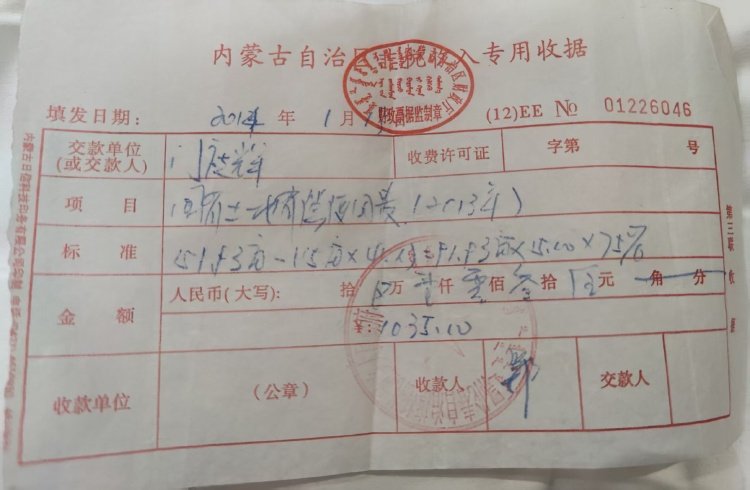

其他被立案调查的农民也有同样的疑惑。在第二次全国国土调查时,很多人亲历了政府工作人员下来量地。老门在2013年买别人的地时,是凭借土地流转合同和三年缴纳国有土地有偿使用费的票据,在乡政府进行台账信息变更后,再办理的过户。

2014年,老门缴纳国有土地有偿使用费的票据,收款单位为托扎敏乡乡政府。 新京报记者 赵敏 摄

姚素玲拿出的证据,是2008年林场下发的一份林地管护责任书,“上面盖着林场的大红戳,林业局、林场、农户都有一份”。之后,因为买种子化肥需要用钱,姚素玲拿这份管护责任书到银行抵押贷款三万,“相当于地照(土地使用证),押了一年。”她觉得,这份责任书等于林业部门承认了她对这块地的承包经营权。2012年,姚素玲的地在乡政府上了台账,另外补交了2008年到2012年的土地有偿使用费。

几年前,涉案地块被林业公司收回管护起来后,刘华云只能等到晚上,在地边半人高荒草的遮挡下,偷偷耕种。直到这次被发现,地里的青苗被林业的人开着打草机毁掉。那几天,她又觉得自己违法了,在路上看到森林公安的警车后,选择了自首。

2025年8月29日,自然资源部、农业农村部令第17号公布了《永久基本农田保护红线管理办法》,已于10月1日开始施行。其中第四条规定,永久基本农田划定后,任何单位和个人不得擅自调整、占用或者改变用途。禁止在生态保护红线、城镇开发边界调整过程中,擅自调整永久基本农田保护红线。

12月28日,新京报记者致电大杨树林业公司副总经理张立忠,询问刘华云等人涉案耕地现状,以及耕地红线内土地处置方案,对方表示,目前此类案件处理主体并非林业公司,“我们是企业,涉及到了法律问题,处理方在公检法。”

张立忠回复称,目前涉案的土地,在被复垦时现地已经是林地,“很多是退耕还林已经造林、成林的了,涉及的地类复杂,草地林地都有。”这些地之所以被划到耕地红线内,是存在误划的情况,“这需要在年度地类变更时,打报告进行纠偏和变更。”

另外,他表示,三调数据不是判断地类的法律依据,而应该根据林业的矢量数据判断地类,“土地都是国有的,经营主体也是国有,不在个人手中。”

土地确权仍无定论

在鄂伦春,土地是一种重要的资产。亲戚朋友见面的饭局上,聊的大多是和地有关的话题;路上的人帮朋友打听哪里有好地,要买几垧;一场谈婚论嫁,女方一定要三垧地作为彩礼,两家没谈拢差点闹掰;镇上的年轻人,把大豆的生意做到广西,卖给网红的螺蛳粉工厂。

2025年9月,托扎敏乡陶力罕村,姚素玲的地里即将成熟的黄豆。 受访者供图

为什么一定要种地?对刘华云来说,是她在离异后,一个人辛苦养家的见证。对老门和姚素玲来说,则更多是现实利益,被打击的涉案地块,占到他们所有土地的一半,也是整个家庭收入来源的一半,生活费、房贷、看病的钱、孩子上学的钱都得从地里出。

按照退耕还林政策,国家以核定的退耕还林实际面积,向土地承包经营权人提供补助粮食、种苗造林补助费和生活补助费。但对于涉案农户来说,他们被认定非法占地的部分,无法拿到补贴。

在托扎敏乡,林业公司曾提出过解决方法,2019年,他们免费提供沙棘树苗,由农户自行种植,获得的经济收益归农户。但姚素玲记得,当年秋天,她和丈夫儿子花了大半个月的时间,将那些四五十厘米高的沙棘苗栽到地里,等到第二年开春,这些树苗也没有发芽,“一点一点干巴在地里,不光我们一家(的沙棘)这样,都没活。”

当地政府也曾研究过土地确权问题,但因为地域的特殊性,确权存在法理难题,无法进行。

2018年2月,鄂伦春自治旗人民政府发文称,鄂伦春自治旗不具备开展土地承包经营权确权登记颁证工作的条件。

一方面,《农村土地承包法》适用于集体土地,但鄂伦春旗没进行过土地改革,土地性质属于国家所有,无法可依,这也是当地农民种地需要向政府缴纳国有土地有偿使用费的原因。

另一方面,是与林权证矛盾,“我旗大部分耕地(具体数字不详,估计在60%—70%)在1991年国务院颁发的《林权证》范围内,耕地确权与林权存在法律冲突。”

2021年至2025年间,伊图里河林业公司起诉了至少11名自2008年未支付租金的家庭农场主,要求解除土地租赁合同。其中一起案件的一审判决中提到,原、被告双方均未能提供案涉耕地的土地使用权证书、开荒审批等证明文件。法院认为,对案涉土地使用权权属争议事项的处理,属政府土地管理部门职能范围,不属于人民法院主管范围。该案一审驳回了原告林业公司的诉讼请求,之后,林业公司上诉,经开庭审理后,尚无最新案件结果。

在土地权属悬而未决的情况下,多名农户向新京报记者证实,2025年春天,林业公司和乡镇政府曾共同处理违法地块是否能种问题。

老门回忆,工作人员在地头,对着图,让他把涉案的地块给种上了,并命名为“暂缓地块”,老门种上了大豆,但2025年的补贴却迟迟没有发下来。

“这地到底是能种还是不能种?”老门更觉得疑惑。

2025年4月,鄂伦春自治旗政府下发《关于共同推进林耕矛盾有效化解的函》,函请各驻守旗森工公司对国有重点林权证内已划入耕地保护红线范围的2024年度新开垦未耕种的耕地,抓紧明确处置方式,确保林耕矛盾能够在春耕之前得到实质性化解。

在函件中,旗政府提出两种处置方式,一是由各森工公司自行处置,对排查出的上述新增耕地进行拍卖。二是由森工公司委托地方进行经营管理,收益按比例进行分成。

目前尚不清楚双方最后确定的处置方式。但在2025年5月之后,仍有多名农民被立案侦查、起诉。

2025年12月,鄂伦春旗检察院对姚素玲在2023年涉案的近20亩地作出不起诉决定。检察院认为,姚素玲涉嫌非法占用农用地罪主观故意的证据不充分,且无行政主管部门就涉案地类、面积、权属、位置的认定意见,现有证据不足,不符合起诉条件。

刘华云等人,还在等待判决。

原标题:耕地还是林地?一个大兴安岭旗县土地确权难题

编辑:邓晞 责编:王光建 审核:杨四海

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频、视频”等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请 联系上游 。