北大原校长陈佳洱:我当校长不合适 我是一介书生

北京大学 图据东方IC

北大120年·北大人

开栏语

5月2日,在五四青年节和北京大学建校120周年校庆日即将来临之际,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到北京大学考察。

习近平强调,坚持好、发展好中国特色社会主义,把我国建设成为社会主义现代化强国,是一项长期任务,需要一代又一代人接续奋斗。广大青年要成为实现中华民族伟大复兴的生力军,肩负起国家和民族的希望。高校要牢牢抓住培养社会主义建设者和接班人这个根本任务,坚持办学正确政治方向,建设高素质教师队伍,形成高水平人才培养体系,努力建设中国特色世界一流大学。

“中国梦是历史的、现实的,也是未来的;是我们这一代的,更是青年一代的。中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实。”

2018年5月4日(今天),恰逢北京大学建校120周年校庆日,让我们走近北大人,感受北大“守正创新,引领未来”的校风。

北大迎来建校120周年校庆 图据东方IC

成府路正对着北京大学东门,人们来往熙攘,北京城“书虫圈”里有名的万圣书园、豆瓣书店,也都位于这里。有个笑话流传多年:在成府路上扔馒头,砸中的10个人当中,有9个是北大人。

5月2日上午,红星新闻记者与陈佳洱相约在成府路上的北京大学物理学院见面。83岁的老先生从居住的蓝旗营出发,步行了一刻钟到达,没有车辆接送,没有人员陪同——令人想起十余年前,老先生担任北大校长之时,在校园内独自骑着自行车到各系了解情况的画面。

陈佳洱说,“我并没有把自己当校长。”

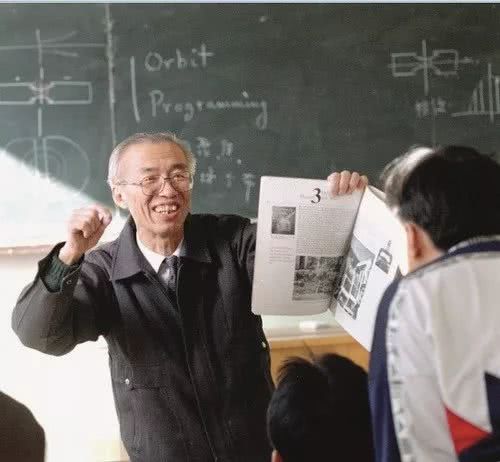

陈佳洱 图据东方IC

陈佳洱有过很多头衔,核物理学家、中国科学院院士、第三世界科学院院士、北京大学校长、国家自然科学基金委员会主任、英国物理学会特许会员、纽约科学院院士……

他在1996年8月至1999年12月间担任北大校长,但他说:“我当校长不合适,我是一介书生。”

他自认“不合适”,但也说,“我要对得起‘北京大学’这四个字。至少在我这一任上,能够朝着符合北京大学的地位相适应的方向有所发展。”他任职期间,适逢1998年北大百年校庆。

当北大校长那几年,陈佳洱的工作重心是推动学科建设、引进学术人才,“一个学校办得好不好,学科建设是安身立命的根本,要出一些在世界范围内起引领性的教学、研究成果,学校才能在世界上有地位。”

2004年从国家自然科学基金委员会主任职务上退休后,陈佳洱再未担任过任何实质性的行政职务,但直到今日,耄耋之年的陈佳洱还在从事科研、指导博士生的论文,“研究没有做够。”哪怕在担任北大校长时,行政事务挤压教学、科研的时间,他也从未停止给北大学生授课。

陈佳洱认为,现在的北大,仍旧缺乏能够引领未来的学术人物和成就,“北京大学应该成为一个更好的大学,只有这样,才能在圆‘中国梦’上,尽到北京大学直接的责任。”

在陈佳洱看来,北大最好的传统,仍是五四时期积淀至今的“爱国、进步、民主、科学”。陈佳洱仍然心系这个他驻留了半个多世纪的校园,“希望北大能够继续继承那些精神传统和学术传统。”

北大120周年校庆之际,陈佳洱在北大物理学院接受红星新闻专访 图片来源:红星新闻

谈个人求学经历“要为国家、为民族搞科学”

红星新闻:您是中国著名的核物理学家,能不能谈谈您是如何走上科学研究道路的?

陈佳洱:我的父亲陈伯吹先生是儿童文学作家,但是他对科学也有非常浓厚的兴趣,从年轻时就一直追求进步。在我很小的时候,父亲就把他对科学的热爱传递给我,用跳舞的纸片小人教我摩擦生电的原理。他还经常带我去看电影,《居里夫人》《发明大王爱迪生》……

看完《居里夫人》后我很受触动,居里夫人在非常艰苦的环境下,发现了镭元素。父亲对我说,“你要像居里夫人一样,做一个对社会有用的人。”我就这样慢慢培养了崇尚科学的价值观和世界观。

红星新闻:所以您是在父亲的启蒙和熏陶下,开始了自己的科学研究之路?

陈佳洱:我对文学也一直有兴趣,但我最终“弃文从理”,和当时的时代背景有很大关系。

我是1934年在上海出生的,1937年上海沦陷,我小时候上学路上,每次经过日军的岗哨,都要被迫向日本人行礼,还要学日文,学日本规定的教科书。在那种情况之下,我从小就觉得,我以后要为国家、为民族搞科学,只有这样,国家才会强盛起来,民族才会有前途。

红星新闻:在那么小的年纪,您是怎么实践自己“为国家、为民族搞科学”的梦想?

陈佳洱:我在上海的一所中学读书,校长、老师们当时都很重视数理化。那时候我对无线电特别有兴趣,和几个同学一起成立了一个“创造社”,翻译一些国外的科学文章,发表在自己的刊物上,刊物也叫《创造》。我们还自己动手做无线电收音机、扩音器等。中学毕业那一年,学校里做广播体操的扩音器就是我们“创造社”自制的。那一年我15岁,还不到16岁。

红星新闻:之后就是考大学?当时有想过要去北大吗?

陈佳洱:我是1950年考的大学。当时主要是想去两所大学,一所是上海交通大学,离家近,也是很好的大学,另一所就是北京大学,北大是五四运动的策源地,讲的是爱国、进步、民主、科学,所有的青年学子都向往的一所大学。

但是我父亲的几个朋友对我父亲说,建议把孩子送到东北老解放区去锻炼一下,近距离感受革命精神。当时东北老解放区有两所比较好的大学,一所是哈尔滨工业大学,一所是大连大学。我听说大连靠海,风景好,就报考了大连大学。

红星新闻:在大连大学有什么比较深刻的记忆吗?

陈佳洱:刚进大连大学时,年纪很小。有一次我削苹果把手弄破了,去医院挂号,护士一看我还没满16岁,就给我挂了“小儿科”。后来被同学们知道了,班上的一些同学就调侃我,管我叫“小儿科”。

在学校,我是物理课代表,物理实验做得比较好。我们物理实验课的老师是应用物理系的系主任王大珩先生,他是我的恩师。他向工学院的院长建议,培养工程技术人员,如果没有理科的底子,视野和思维都受限制,所以就成立了大连大学应用物理系,由他来担任系主任。

我还记得,从大连大学校门出来,走到一个劳动公园,公园里树立着一块“劳动创造世界”的石碑。我至今都记得很清楚,“劳动创造世界”这六个字对我的冲击太大了,我从那时起就想,我要做劳动人民的知识分子。

2012年12月5日,湖北武汉,原北大校长陈佳洱教授 图据东方IC

谈与北大结缘

“对北大的第一个印象,校园真漂亮”

红星新闻:您什么时候去的北大任教?

陈佳洱:1952年底,全国高校院系调整,我就去了当时的东北人民大学,后来改名为吉林大学。我遇到了我的老师朱光亚先生,他的业务功底非常好,对我一生的科研影响最深。

1955年,中央决定实施“两弹一星”战略。当时北京大学要建立“北京大学物理研究室”,培养原子能人才。朱光亚老师也被调去参与组建工作。我当时已经留在东北人大了,没过多久,我也被调到北大,协助建设物理研究室。

1953年,朱光亚老师(右)对陈佳洱进行口试 图据中国教育报

红星新闻:所以您从1955年开始,就在北大任教了?

陈佳洱:当时是担任助教。“北京大学物理研究室”是当时中央委托钱三强的近代物理所,协助教育部建立的,主要的任务是培养核科技人才。我们当时只跟北大校领导单线联系,对广大的北大师生都是保密的。“北京大学物理研究室”是位于中国科学院里面,不在北大校园里。其实那几年,我一直都没有进过北大校园。

红星新闻:您当时的主要工作是什么?

陈佳洱:我当时主要是负责招生工作。一开始招北大、复旦和武汉大学等高校的三年级学生,经过一年的训练,就送到核工业的科研院所和工厂工作。当时之所以成立“北京大学物理研究室”,是因为在那些年,前沿的科学技术、教学研究,都是在北大首先展开的。

我们招的这些学生当中,后来产生了7个院士。“北京大学物理研究室”是“两弹一星”战略中的一环,在当时的时代环境之下,我们想的就是,一定要造出原子弹,为国家争这口气。

后来,我们觉得这样训练一年的教学质量还不够高,就开始从本科新生中选拔。1958年后,北大正式成立了原子能系,后来改名叫技术物理系。我也就“正式”地成为了北大的教员,走进了燕园。

红星新闻:对燕园的第一印象是什么?

陈佳洱:北大成立了原子能系后,我骑着自行车去北大。一到燕园,看到未名湖、博雅塔,看到一栋又一栋的四合院,非常典雅。我的第一印象就是,哇,这校园真漂亮。

1964年,陈佳洱在英国卢瑟福物理研究所做研究 图据中国教育报

红星新闻:您后来被派到英国访学?

陈佳洱:在北大的时候,我做了一个电子感应的加速器,在学术界有些影响,因此还被选作第二届“社会主义建设积极分子”,给我颁发了奖章。1963年,有个到英国担任访问学者的机会,北大推荐了我,我就去了牛津大学,在那里学习了两年半,直到1966年初回国。

我在英国期间,1964年10月,中国第一颗原子弹爆炸了。当时看到电视上打出一行字,“中国爆炸了原子弹。”我还不敢相信,专门跑到大使馆去确认。第二天,我到餐厅吃饭,一下子就变成了“明星”,很多英国人都围着我问这问那,因为我是中国人。

作为核物理研究人员,可以说,“两弹一星”战略也有我小小的一份“功劳”。在那一刻,在国外觉得挺扬眉吐气的。

陈佳洱当年在英伦,照片拍摄于1964年我国驻英代办处附近,从左至右为张友尚、陈佳洱、杨士林和许振嘉。图据上海画报-东方IC

谈北大校长经历“北大无小事,当年硬着头皮当校长”

红星新闻:回到北大之后的主要工作是什么?

陈佳洱:上世纪70年代末我回到了北大技术物理系,担任教研室主任。就是上课、搞科研,没什么别的事,本职工作还是一个科研学者。印象最深的是参加了全国科学大会,钱三强先生让我负责全国低能加速器研究规划的制定。

1984年从教研室主任直接提升为北大副校长,分管外事、科研。我也觉得有些奇怪,我不清楚自己怎么就当上了副校长。

红星新闻:担任北大校长,您当时的感受是怎样的?

陈佳洱:1996年校长要换届了,教育部派人来,让北大的中层干部民主推荐校长,结果我排在第一。但我自己没给自己投票,我推荐周光召,他刚从中国科学院退下来,如果他来当校长,教育和科学研究的有机结合肯定会做得更好。

教育部找我谈了三次话,我每一次都是推荐周光召先生。一方面我怕耽误自己搞科研的时间,另一方面,北大作为中国高校的招牌,从中央到地方,全国老百姓都盯着北大,“北大无小事”,当北大校长压力太大了。但是组织上已经决定了让我来当,我也没办法,只能“硬着头皮”去当这个北大校长。

刚当上校长时,我的心情特别紧张,晚上根本睡不着觉。我知道自己和蔡元培先生这些老校长相比,无论是在学术成就、人格魅力还是行政能力上,都差得太远。我其实也没有多少行政工作方面的经验,说真的,这个校长不好当。

我一直都反复地说,我当校长不适合,我是一介书生,没有这个能力。我本身没有多大的能耐,都是机遇使然。但既然硬着头皮当了,我想,我要对得起‘北京大学’这四个字。至少在我这一任上,能够朝着符合北京大学的地位相适应的方向有所发展。

红星新闻:您做了哪些工作,来使北大“朝着符合北京大学的地位相适应的方向有所发展”?

陈佳洱:我当校长时已经62岁,从1996到1999年,总共当了三年半。主要的工作重心就是,推动学科建设、引进学术人才。一个学校办得好不好,学科建设是安身立命的根本,要出一些在世界范围内起引领性的教学、研究成果,学校才能在世界上有地位。

为了促进学科之间的交融,我还提议成立若干学部,比如,人文学部包括文、史、哲等系,社会科学部包括经济、管理学院和法律等系,理学部包括数学、物理和化学学院等,信息与工程学部包括信息、计算机等,后来还成立了医学部。

我一直认为,文科学生应当具备理科的素养,理科学生也应当具备文科的素养。所以在我的任上,我还推动了课程交叉,规定文科学生至少修4个理科学分,理科学生也至少有4个文科学分,因为这些打基础的阶段真的太重要了。

1998年6月,时任北京大学校长的陈佳洱给学生们上基础课。 图据人民日报中央厨房·环视听工作室

红星新闻:有一张您在北大校园骑自行车到各系去的照片广为流传,还登上了杂志的封面。很多评论说您是一个“亲民”的校长,您怎么看?

陈佳洱:在北大校园内,骑自行车到各个系去,是最方便的出行工具,总不能到哪儿都开着车过去吧?当时我年纪还不是太大,还能骑得动自行车。我也有配车,但都是去外面开会的时候用。在学校里,我还是骑车。

至于说我是“亲民校长”,我自己并没有把自己当校长,甚至从水平上来讲,我并不配当北大的校长。

陈佳洱骑自行车的照片曾经登上杂志封面 图据网络

谈“北大精神”“北大学生,好多都不是‘精致的利己主义者’”

红星新闻:有人说过,现在的大学、包括北大培养了很多“精致的利己主义者”,这些年来,社会各界也有一些批评和质疑之声,您怎么看?

陈佳洱:“精致的利己主义者”,这个在哪儿都有。但起码在我所了解的范围内,北大的学生大部分不是这样的。北大学生热爱祖国、献身科学、服务人民。对北大的批评和质疑,我觉得恰恰是社会各界对北大的期望所在。也得实事求是,大家对北大不满意,如果说的有道理,就要想办法改进。

红星新闻:北京大学一直以来都是中国最好的高校之一。有意思的是,在武书连2018中国综合实力大学排行榜中,北大位于清华大学和浙江大学之后位列第三。您怎么看待这种排名?

陈佳洱:斯坦福大学很有名,又缔造了硅谷,为什么只排在第四?斯坦福大学校长说,把这个排名忘了吧,我们斯坦福大学有斯坦福大学的文化,我们斯坦福大学有斯坦福大学的传统,不管它排第几名,斯坦福就是斯坦福。

把“斯坦福”换成“北大”也是一样。北大有北大的文化,北大有北大的传统,这份文化和传统,才是最重要的。

现在很流行以论文发表数量来评判大学的质量,我也不太赞同。论文数量当然要看,但不是最重要的,还是得看这个学校,有没有引领性的学术人才和成果。

原标题:原北大校长陈佳洱:我当校长不合适,我是一介书生