万州区龙驹镇地处万州、云阳、湖北省利川市交界处,位于七曜山余脉,曾是一座历史悠久的江南古镇,自古商贸繁荣,客商云集,是渝鄂相邻近30多个乡镇经济、文化、信息、物资交流中心,素有万州“南大门”之称,被重庆市列为首批市级示范小城镇。

乡镇档案

龙驹镇地形多为“两山夹一沟”,坡地多、平地少;林地多,耕地少,土地贫瘠。加之位置偏远,农产品运输成本高,农业产业难以形成规模,产业基础几乎一片空白。

脱贫“武艺”:

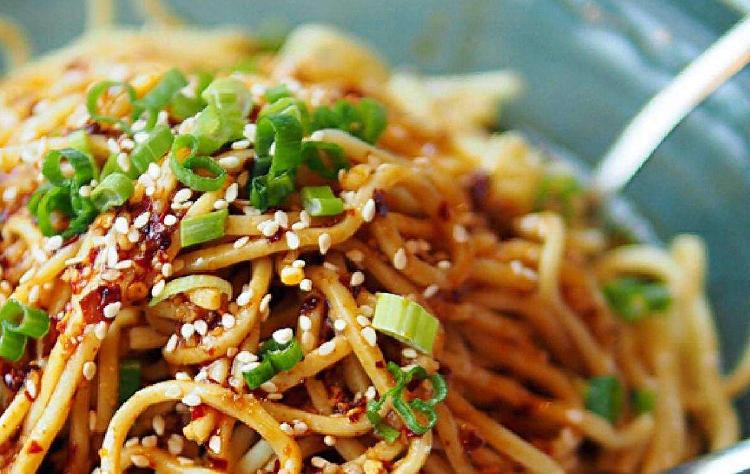

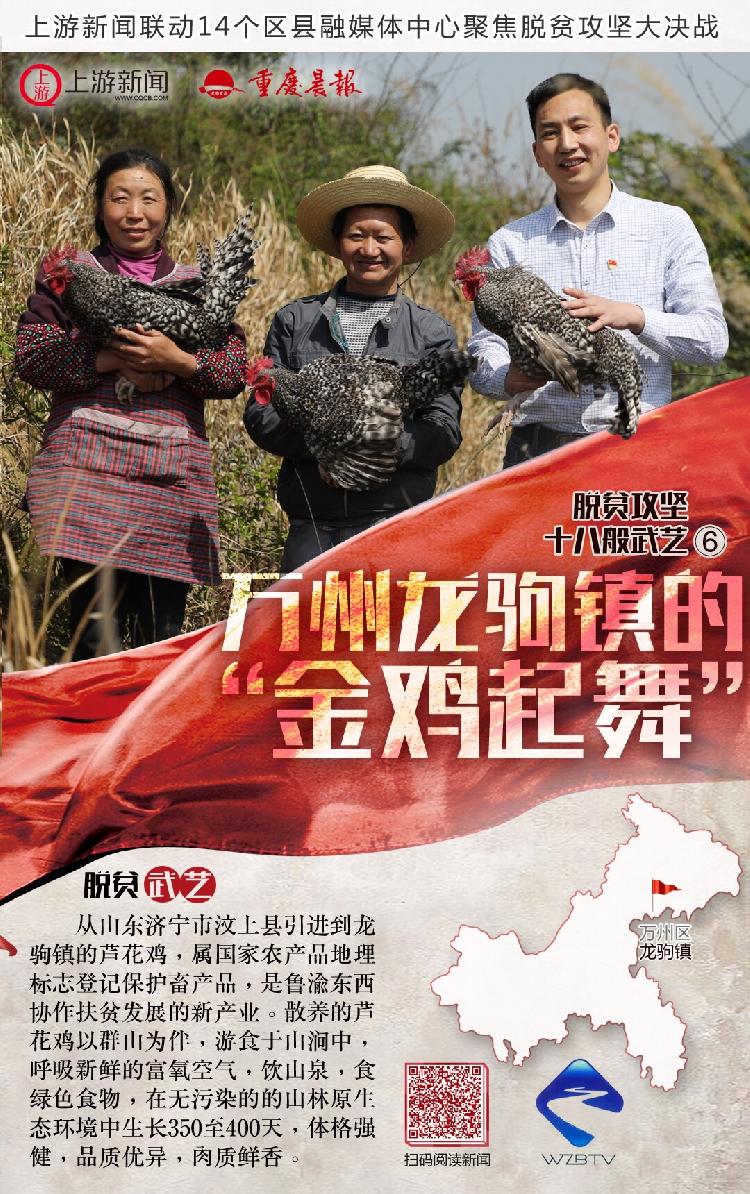

从山东济宁市汶上县引进的芦花鸡,属国家农产品地理标志登记保护畜产品,是鲁渝东西协作扶贫发展的新产业。散养的芦花鸡以群山为伴,游食于山涧中,呼吸新鲜的富氧空气,饮山泉,食绿色食物,在无污染的山林原生态环境中生长300-400天,品质优异,肉质鲜香。

△美丽的龙驹镇。 上游新闻记者 邹飞 摄

一群黑白相间的鸡,如珍珠似的散布于漫山遍野,它们骄傲地抬头挺胸,散发着光泽的翎如同芦苇间摇曳的光影。这不是普通的鸡,这群芦花鸡,寄托着一群人脱贫致富的希望。在青翠的山坳中,在脱贫攻坚进程中,重庆18个市级贫困乡镇之一的万州龙驹镇正在奋力打造一只鸡的“传奇”。

曾经

镇政府只有一辆车能开上山

3月下旬的一个夜晚,万州区龙驹镇宣传委员向晖还在镇政府二楼办公室。夜凉如水,桌上一杯浓茶旁边,有一摞文件等着处理。常年住政府宿舍的向晖早已混淆了上下班的时间概念。

脱贫工作是否艰难?面对这个问题,她沉默了几秒,深深吐出一口气:“这几年的脱贫工作,不是干出来的,是拼命‘拼’出来的。”

龙驹镇曾经的落后面貌,向晖记忆犹新。几年前,她第一天来龙驹镇报到,道路泥泞不堪,堆积着碎石和泥巴,SUV轰着油门都开不上去。当时带着她熟悉地形的镇长下来推车,在他看来已是习以为常。

上山的羊肠小道坡度大,弯道多,她被颠得披头散发,忍不住问镇长:“怎么这路这么差!”镇长笑了,“啥?这算是镇上非常好的路了!”

“我听了差点没晕过去!”向晖无法想象,“这是离万州并不远的中心大镇啊!怎么还会比我以往待的乡镇都差得多!”

后来,她自己开车去各个村办事,学会了在打滑的泥巴路上,沿着前车压出的槽沟走。很多路只有四驱越野车和皮卡车能开,有好几个村,镇政府只有一辆车能开得上去。没有护栏,遇到有的弯道,一把方向盘转不过去,要打两三下,而几米之外就是悬崖。她握方向盘的手都在发抖。

当时,龙驹镇的贫困人口占万州七分之一,有7700多人。在向晖看来,“深度贫困乡镇”不是一个好的名称,“但我们希望这对龙驹来说,是一个契机!把握住这个机会,把产业基础奠定起来,把群众意识提升起来,把各种建设搞起来。到了下一步乡村振兴阶段,曾经比我们好的乡镇,也许就被我们甩在后面了。你说是不是?”向晖笑了起来。

△龙驹镇的公路。

发展

因地制宜变劣势为优势

要脱贫,选好产业是关键。龙驹镇的地理环境一直是脱贫“硬伤”——高山多、林地多,土地贫瘠,山上难找一块平坦的耕地,山路七弯八拐。

山间不适宜种庄稼,那能不能干点别的?来龙驹扶贫的梧桐村第一书记白新亮瞄准了鼎鼎大名、原产自山东汶上的芦花鸡。这种鸡有2000多年历史,血统纯正,在当地创造了极大价值。

梧桐村率先引进了芦花鸡生态养殖项目,作为龙驹镇依托鲁渝东西协作扶贫(扶贫协作)在梧桐村发展的新兴脱贫产业,采用“公司+集体+农户”的模式,前期村集体通过鸡舍折资入股、贫困户通过回购散养、托管代养、消费领养等多种方式与企业建立利益联结。

这些美丽的芦花鸡给了他们一个惊喜:在龙驹镇实行原生态丛林散养的芦花鸡,品质竟然更胜于原产地。原来,到了山地多、植被多的龙驹镇,芦花鸡灵敏好动的天性被释放出来,白天在丛林自由自在觅食,夜晚轻轻松松上树栖息,活动量更大,还原了物种本来的生活方式。“芦花鸡在那边是‘散步’,在这边是‘爬坡’,肉质自然也更紧致鲜爽。”

2018年8月,首批林下养殖的3000只鸡开始上市销售,到了年底,陆续饲养出栏上市销售5000余只,实现销售收入60余万元。

2019年1月的一个下午,梧桐村服务中心人头攒动,芦花鸡生态养殖项目半年分红的现场不时响起热烈掌声。牟桔丰拿出准备好的现金,点名签字向集体和入股村民分红。除村民和贫困户分得9000元外,村集体也分得6018元。一度空化贫困的集体经济,终于也有了第一笔经营性收入。

为了进一步将基地做大做强,给村集体和贫困户带来更多红利,龙驹继而又创新推出了消费领养、社会认养、区域联养、分户散养和托管代养等“五养新模式”,带动贫困户增收,实现“发展一个产业,带动一方致富”的目的。

同时,通过科技支撑,龙驹镇形成了从鸡苗繁育、高效山地散养到深加工的全产业链。为了解决芦花鸡的适应性、免疫条件和原生态散养等问题,通过三峡学院、村集体、芦花鸡基地三方共同打造的农家“科技小院”平台,重庆三峡学院农学院专家、科技特派员、山东专家带来了技术支持,培养了专业养殖技术人才,而且从育种、饲料研发、中药免疫等方面进行科研项目攻关,并有效破解了企业产品深加工的发展瓶颈。

龙驹镇施展的“武功”招招制胜,成功地变劣势为优势。

△白新亮(右二)带领村民养上了芦花鸡。

未来

“一只鸡”做出上亿规模不是梦

去年,芦花鸡良种繁育基地落户龙驹镇,全自动化的鸡苗孵化车间年出栏可达200万只;公司2处共占地790亩的芦花鸡高效山地散养示范基地,年出栏3.5万只。通过“公司+集体+农户”的模式,养殖基地每销售1只鸡,村集体经济可增收2元,贫困户托管代养部分可收入18元。目前,基地向万州、丰都、云阳等10多乡镇累计提供扶贫鸡苗13万余只,带动550余户困难群众增收、脱贫。

2019年以来,龙驹镇对外销售芦花鸡鸡苗15万余只,约300万元,销售成品鸡5万余只,约600余万,与丰都合作的“芦花椒椒鸡”销售深加工产品累计销售0.7万只,约120万元,鸡蛋销售额35万元。

芦花鸡带来的产值已达上千万元,俨然就是林间“飞”出的“金凤凰”。

下一步,龙驹镇准备将芦花鸡打造成为上亿规模的龙头产业。白新亮算了一笔明明白白的账:不出3年,芦花鸡繁育基地预计每年可以出500万只鸡苗,平均10元一只,产值可达5000万。10万只的散养规模,年出栏量可达20万只,每只100多元,又是2000万元。今年刚签订新的“东西协作项目”——十万只芦花绿壳蛋鸡项目,预计年产3000万枚“绿壳蛋”,每个蛋能卖一元。再加上“芦花椒椒鸡”等深加工项目,预计3年左右,轻轻松松就能做到一个亿的规模。

除了梧桐村的芦花鸡,还有龙溪村的高山茶叶,向东村的百香果、岭上村的红肉猕猴桃、玉合村的苕粉……都成了明星产品。自从2017年龙驹镇被列入市级深度贫困镇以来,全镇扶贫产业发展实现了面上提质、点上出彩,基本形成了“果椒菌药茶+生态畜禽”的产业格局。

脱贫故事

连续6个月睡鸡圈 “睡”出“脱贫先锋”

△贫困户张定美和他饲养的芦花鸡。

提起46岁的张定美,村里人都夸他踏实、肯干,却是因病致贫的典型,父母高血压、脑梗等多种疾病缠身。他曾在深圳打工多年,挣的钱都寄回来交给了医院。后来,张定美在工作中腰受伤,干不了重体力活儿,他被迫回到村里,面对着自家两层土坯房发愁。

此时,正好遇到白书记带来一群鸡。听专家讲了饲养芦花鸡可以带来的经济效益,张定美动心了,他领回512只芦花鸡,成为了他们全家脱贫的希望。

听说鸡在圈里容易打架,他从此没睡过一个安稳觉,哪怕不上闹钟,每三个小时都会自动醒来一次,然后打着手电筒去鸡圈里走上一圈,直到看着一只只鸡活蹦乱跳才放心。后来,他干脆用木架和稻草在鸡圈里搭了张简易的小床,成晚守着它们,一有响动就赶紧起来查看。从接到雏鸡的4月份,张定美在鸡圈里一直睡到了10月。

每天早上6点,张定美准时起床投食、加水,清理水盆,防止滋生细菌。每一只鸡的变化都逃不过他的眼睛。有一次他发现有的鸡食量莫名减少,于是逐一筛查,发现原来是食物中掺杂了个别发霉的玉米粒,赶紧更换新鲜的。

“这些鸡有灵性,你对它好啊,它就听话,肯长!”张定美爱怜地望着栏里的芦花鸡。只要把手一张开,它们就会跳上来。一吹哨子,就知道吃饭了,立即围拢过来。

有邻居打趣说,“老张,你对这些鸡比对你媳妇儿还好哟!”张定美憨憨一笑,“都好都好!脱贫就靠它们咯!”

靠着这些鸡,张定美去年摘掉了贫困户的帽子,还被评上了“脱贫先锋”,奖状被他贴在客厅的显眼位置。消失已久的笑容,又重新回到了他的脸上。代养的这500只芦花鸡为他家带来收入4万多,除去成本,半年多时间挣得2.2万元,比在外打工更有保障。

产业故事

高颜值书记打造高颜值芦花鸡

梧桐村“颜值担当”、第一书记白新亮

一身烫得笔挺的格子衬衫,号称梧桐村“颜值担当”的第一书记白新亮出现在鸡舍,一点都不显得违和。阳光落在他的肩头,映衬着俊朗的笑容。自从把这群“宝贝”带回龙驹镇后,白新亮的生活每天都是芦花鸡了,他发的朋友圈也八九不离十和鸡有关。

让梧桐村“飞”出“金凤凰”

2017年9月8日,白新亮由万州区市场监督管理局选派到梧桐村担任第一书记的第一天,看到村民们的殷切眼神,他在日记里写到:“我要成为这里脱贫攻坚的领头人,彻底改变它的面貌!”

白新亮一家一家农户走访,了解他们的困难和需求。针对当地山高地少,偏远封闭,森林覆盖率高的特点,初步制定了养鸡的路子,借着“栽有梧桐树,引得凤凰来”的佳句,希望以此应验梧桐村这个深含期盼寓意的好名字。

他找来养鸡能手,重庆铭森晟祥农牧科技有限公司老板牟桔丰,多次前往山东汶上“探鸡”。原来,在山东汶上县的汶河两岸,有一种因羽似芦花而得名的鸡,耐粗饲,抗病力强,产蛋较多,肉质好,富于养生功效,饲养经济价值很高。

面对这个既好养,经济和养生价值又高的项目,不就是咱们龙驹镇所缺的吗!

几经考察,了解芦花鸡,学习了芦花鸡,他们把这群鸡从遥远的山东带到了千里外的龙驹镇,而白新亮也俨然成了这群鸡的“管家婆”。

吃“保健品”喝山泉水的鸡

白新亮轻车熟路走到鸡舍,打开圈门,芦花鸡群争先恐后奔涌而出,有的咯咯直叫扑腾出老远,又很快散入山林。白新亮的眼睛发亮,像是看着自己的孩子。他“夸鸡”很有一套,“你看它们长得多漂亮!黑白相间的羽毛,以前住在芦苇荡,颜色就跟芦苇差不多,皮薄、皮下脂肪少、瘦肉多。芦花鸡遗传性能稳定,抗病力强,不用打抗生素等药物,属于真正的无公害绿色产品……”他一口气说了出一长串。

到了龙驹镇后,白新亮整天想着怎么才能给芦花鸡提供更高“礼遇”和无微不至的呵护。鸡的肠胃容易出现问题,他们就请来三峡学院的专家,共同研制出无抗生素的中药“保健品”:生姜、红糖、紫甘草,配合独特的“秘方”,给鸡随时补充营养;还为雏鸡打支气管炎、流感等疫苗,保证身体健康。

芦花鸡住的则是专门请人设计的茅草”别墅”,冬暖夏凉,通风、干燥、透气,预防呼吸道疾病。“别墅”内部用竹竿精心搭建起层层架子,鸡就在架子上歇息,满足了它们好攀登的习性。鸡舍里随时有人打扫,整洁得甚至都闻不到味道。

芦花鸡喝的则是山里流下的甘甜的山泉水,每天还会播放优美的轻音乐,让它们过上有品质的生活。

不仅如此,白新亮还盘算着,接下来要给芦花鸡们做有机认证,每只鸡佩戴上独一无二的脚环,“也是有身份的鸡了!”并建立起完整的可追溯系统,确保每一只鸡的生长过程都健康、安全。

要想提高鸡的附加值,深加工也必须考虑。他们选择了与丰都麻辣鸡块企业强强联合,推出“芦花椒椒鸡”——听起来就是一个蛮可爱的形象,拓展了产品深加工途径,增强了扶贫企业市场活力,同时,芦花鸡的卡通形象也正在设计当中。

白新亮原本生性腼腆,现在为了芦花鸡,他化身为能言会道,自带镜头感的主播。今年上半年,他尝试在网上做了几次直播带货,每一个小时都能卖出上好几万元的芦花鸡产品,拥有了大批“粉丝”。在去年“第一书记代言产品”评选活动中,他还获得了中组织部评选的微视频优秀奖。

白新亮认为,养鸡不再是以前陈旧的“土”概念。在育雏舍里,养鸡也用上了高科技,实行数字化智能管理,恒温恒湿,自动集蛋。一只鸡从出生到出栏,吃什么,怎么养都在监控之中。别看整个鸡舍有10万只鸡,一位大姐就能管理下来。

白新亮的生活,已经离不开鸡了。他离当初的承诺,也越来越近。

数说扶贫:

2014年建档立卡贫困人口2216户7374人、贫困发生率19.38%,比全市18个深度贫困镇乡高1.15%;现系统建档立卡人口2352户7796人,其中未脱贫52户139人,贫困发生率由2018年底的1.43%(比全市18个深度贫困乡镇低0.74%)下降到了目前的0.37%,其中2019年度减贫153户421人。

两不愁三保障:

教育保障:全镇现有辖区内就读学生6796名,其中建卡贫困学生1648人。通过实施“教师入户助学”,开展了0-24岁阶段入学情况大排查,对8名因重大残疾等原因无法就读贫困学生开展了送教上门,确保全镇义务教育阶段适龄儿童留得住、学得好,辖区贫困家庭义务教育保障实现100%;发放教育补助救助2045人次,实现辖区教育资助100%;依托教师入户,建立了1205名贫困家庭学生教师一对一帮扶台账,有效实现了教师入户常态帮扶对接100%。

医疗保障:全镇贫困户合作医疗参保率实现100%,截止10月底镇中心卫生院共有1041名贫困患者住院治疗、享受医疗资助27.43万元,贫困群众住院自费比例降至9.8% ;依托三峡中心医院建立了贫困户专职医生制度,全面深入实施“医师入户助医”,实施“区级专家巡回指导、乡镇医生上门服务、村社医生全程管理”三级联动服务模式,开展“三查、四扶、三诊”举措落实健康扶贫,全覆盖检查贫困患者3085名,对筛查出患高血压、糖尿病等重特慢病人员1087名,滚动建立健康档案7748份,有效实现了辖区医疗保障100%并全面建立持续巩固机制。

住房保障:对辖区农村群众开展了拉网式全面排查,建立了未脱贫户、已脱贫户、一般农户住房保障情况台账,对排查出的83户住房保障有差距贫困群众已全面实施安全住房保障专项工作,截止目前已全部解决安全住房,确保辖区群众安全住房保障100%。

上游新闻·重庆晨报记者 纪文伶 摄影 邹飞

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻-重庆晨报”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与上游新闻联系。