▲尼雅遗址一角,新华社记者沈桥摄 。

是什么样的古代文明

竟长期埋藏在我国最大的沙漠之下?

《鬼吹灯》里的“精绝古城”

是否真实存在?

它又为何突然消失?

织锦“五星出东方利中国”的出土

究竟意味着什么?

公元1901年1月28日

在攀爬过白雪皑皑的昆仑山

翻越过大大小小的流动沙丘

顺着冰冻的尼雅河艰难跋涉之后

几座坍塌的房子

幽灵般出现在M·A·斯坦因的挖掘队面前

▲尼雅遗址中胡杨干枝制作的房屋,仍屹立不倒。新华社记者沈桥摄

这位“臭名昭著”的探险家和盗宝者

在这一天迎来了他探险生涯的高光时刻

掩埋在沙漠中的古城

经他之手,以河水“尼雅”为名

向世界揭开了它神秘的面纱

“尼雅”,意味着“遥远的地方”

尼雅河,发源于昆仑山

▲昆仑山冰雪融水。新华社记者张宏祥摄

冰川融雪

在塔里木盆地形成大大小小的内流河

▲(塔里木盆地东南侧)阿尔金山国家自然保护区的九九十八弯。新华社记者沙达提摄

南有昆仑山

北有天山

西部耸立着帕米尔高原

重峦叠嶂

阻断了印度洋北上的水气

内流河,就是沙漠中的生命线

▲塔里木盆地周围水系,《中国水系流域和水利地图》局部。图源:地图云集

发源于昆仑山的无数条河流,除和田河以外,没有任何一条河流能够流入大沙漠深处。就是和田河,也只有在夏天雪水融化的洪水季节才能够穿越沙漠腹地汇入塔里木河。其他所有的河流一旦经过绿洲耕作地带……便彻底消失于茫茫沙海之中。

——M.A.斯坦因

由于这些内流河的冲击

使得塔克拉玛干大沙漠与高山山麓的衔接地带

分布着连片且巨大的洪积扇带

沿着内流河形成一个个带状绿洲

尼雅遗址便是其中之一

它是塔里木盆地南缘现存规模最大的聚落遗址群

东西宽约5公里,南北长约30公里

地形狭长,带状分布

遗址内仍可见到尼雅河干涸的河道

遗迹周围连片的胡杨林枯干

证明这里曾经温暖潮湿

▲尼雅遗迹中干枯的胡杨。新华社记者沈桥摄

这里的先民们

将胡杨用到了极致

这种耐盐、耐旱、固沙的植物

为了减少水分的蒸发

将叶片退化成细鳞,包裹在枝条上

它喂饱了骆驼

也能建造房屋、篱笆

充当柴火

▲房屋多用胡杨搭建。新华社记者沈桥摄

这一带最特别有趣的地貌是红柳包。……是流沙围绕红柳植物缓慢而有规律地堆积逐渐形成的。起初土包很小很矮,经过数百年不间断的沙土堆积和红柳植物的逐年生长,常常出现高达50英尺以上的大土包。继续向沙漠深处前进……(最后)堆积成一道道沙岭。有的沙岭竟高达300英尺以上。这种自然特性,大概是地球上所有沙丘荒漠地带中最可怕的了。

——M.A.斯坦因

废墟周围有多道南北向的沙梁

是天然的风障

建筑多设立在沙丘中垒砌的台地上

树干和断壁残垣有效对抗了风沙

随着周围被缓慢剥蚀

遗迹愈发醒目

▲尼雅遗迹的“地标”——佛塔。 新华社记者沈桥摄

在进入遗址10天前

斯坦因从雇佣的当地人处得到一个好消息

一位牧民正在出售写着古代文字的“小木板”

兴奋不已的斯坦因发现

木犊上的文字是“佉卢文”,又称驴唇文

起源于古印度西北部的犍陀罗地区

曾在中亚腹地

鄯善、于阗、龟兹等绿洲城邦盛行

▲新疆博物馆展出的佉卢文木犊。新华社记者潘莹摄

它们大多呈楔形……原先显然是两块紧缚在一起,里面写字,外部有一个凹槽,铃泥封……文书墨迹犹如刚写上一样新鲜,只有少数字迹难以认读。

——M·A·斯坦因

这种木犊既承汉质,形似竹简,用绳绑缚

又使用泥封、盖印

正是丝路城邦融汇中西的体现

斯坦因第一次进入尼雅,整整工作了16天

直至食物、饮水告罄才撤出

他带走了总数约700多件的佉卢文木犊

58件汉文木简

装了十几个大木箱,运回英国

此后,他又完成四次“中亚之行”

而其中最为人熟知的

就是他在莫高窟骗得无数稀世珍宝的故事

▲在英国伦敦大英博物馆,一名观众在仔细端详一幅中国敦煌丝织画。这幅画是20世纪初斯坦因从敦煌掠走的稀世珍宝之一,展示了观音菩萨普渡众生的画面。 新华社记者王定昶摄

1931年5月

在中国知识界的反对下

斯坦因被南京国民政府电令出境

取消游历护照

在他掳掠回国的汉简上

有清晰地墨书汉隶文字

“汉精绝王承书从事”

据史书记载

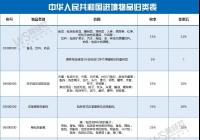

精绝国,王治精绝城。去长安八千八百二十里。户四百八十,口三千三百六十,胜兵五百人。精绝都尉、左右将、译长各一人。北至都护治所二千七百二十三里,南至戎卢国四日行,地厄狭。西通扜弥四百六十里。

——《汉书·西域传》

斯坦因判断

尼雅遗址为汉代“精绝”故地

此说得到了王国维的认定

▲新疆博物馆展出的佉卢文木犊。新华社记者潘莹摄

尼雅废墟,斯氏以为之古精绝国。按今官书,尼雅距和阗七百十里,与《汉书·西域传》《水经注·河水篇》所纪精绝去于阗道里数合,而与所纪他国去于阗之方向道里皆不合,则斯氏说是也。

——王国维《〈流沙坠简〉序》

史料记载

西汉时期西域有36个大小不等的绿洲小国

至少从殷商时期起

西域诸城邦小国就已与中原地区建立联系

公元前176年,匈奴派人向汉王朝通报

西域的主要城邦都已在其管辖之下

定楼兰、乌孙、呼揭及其旁二十六国,皆以为匈奴。诸引弓之民,并为一家。

——《史记·匈奴列传》

其管辖者称“僮仆都尉”

(即西域各国都是其“僮仆”)

驻守塔里木盆地东北部

丝绸之路的北段尽在其掌握

截断了当时汉王朝向西的唯一通道

▲玉门关以西的汉代长城遗址。新华社发(梁强摄)

面对来势汹汹的西方劲敌

公元前140年即位的汉武帝刘彻

很快就定下抗击匈奴,通西域的战略

派遣张骞出使西域;开河西四郡……

逐步将匈奴势力向西驱赶

至汉宣帝刘询即位

公元前60年,设置西域都护府

郑吉为第一任西域都护

▲西域都护府,《中国历史地图》局部。图源:地图云集

出玉门关

自鄯善向西,沿阿尔金山、昆仑山西行

打通丝绸之路南道

作为丝路南道的重要补给站的“精绝”国

被纳入西域都护府的管辖范围

▲玉门关小方盘城遗址。新华社记者陈斌摄

出玉门,经鄯善、且末、精绝三千余里至拘弥。

——《后汉书·西域传》

尼雅遗址出土的文物

几乎都打上了汉王朝的烙印

泰始五年(269年)十月戊午朔廿五日丁丑敦煌太守……

晋守侍中,大都尉,奉晋大侯,亲晋鄯善、焉耆、龟兹、疏勒于阗王写下诏书到奉。

——尼雅遗址出土汉简文字

▲新疆博物馆展出的“司禾府印”,边长仅2厘米。新华社记者潘莹摄

“司禾府印”

是汉代西域屯田官员印

西汉在丝绸之路沿线广泛屯田

屯田部队有警时为军,平时则屯垦务农

▲出土的箭簇和强弓。新华社记者沈桥摄

新中国成立以来

我国考古工作者

对尼雅遗迹进行着长期不懈的挖掘和研究

▲由中、日双方组成的尼雅遗址考察队,自1988年以来,先后7次对尼雅遗址进行考古调查。新华社发(刘玉生摄)

其中最轰动的一次

是1995年“五星出东方利中国”织锦的出土

▲“五星出东方利中国”织锦。新疆博物馆供图

它是弓手使用弓箭时,系在前臂上的护膊

使用蓝、绿、黄、红、白五色经线

织成五重平纹经锦

在当时是很先进的织造工艺

应是汉王朝赏赐之物

织锦上的“五星”

即先秦所谓“太白、岁星、辰星、荧惑、镇星”

秦汉后,才称为“金、木、水、火、土”星

“五星积于东方”是中国古代星占学上常见的卜辞

描述的是五大行星在某段时间内

日出前同时出现在东方的天文现象

古人因其罕见,常附会上某种“天意”

墓中还有一块织锦残片,与五星锦同出一块面料

上有“讨南羌”三字

两块织锦上的文字连起来

是“五星出东方利中国讨南羌”

▲新疆博物馆展出“讨南羌”锦。新华社记者潘莹摄

“五星”与“五星红旗”的巧合,令这块织锦声名鹊起

被誉为20世纪中国考古学最伟大的发现之一

也是我国首批禁止出国(境)展览文物之一

▲尼雅遗址出土的织锦图样。新华社记者沈桥摄

小宛、精绝、戎卢、且末为鄯善所并。……后其国并复立。

——《后汉书·西域传》

史书中对精绝最后的记载

零星见于东汉末年

至公元7世纪

玄奘东归

途径尼雅河畔

所见已是这样的景象:

媲摩川(克里亚河)冬入沙碛,行二百余里,至尼壤城,周三四里,在大泽中。泽地热湿,难以履涉,芦草荒茂,无复途径,唯趣城路,仅得通行,故往来者莫不由此城焉,而瞿萨旦那以为东境之关防也。

——《大唐西域记》

“精绝”一词消失

取而代之的是荒草蔓延

难以步行通过的“尼壤城”

“精绝”古国究竟为何消亡?

目前尚无定论

斯坦因认为

昆仑山上冰雪融水的减少和上游河道大幅改道

使古精绝国变为废墟

▲骆驼队停驻在尼雅遗迹外围。新华社记者沈桥摄

但遗址中历历在目的生活景象

不像有计划的废弃行为

更像是突遇战乱或灾害

有学者从出土的佉卢文文书记载中发现

昔日精绝,经常遭到苏毗人侵掠

与史料记载其屡遭吞并相呼应

也有学者认定,西汉时期存在气候周期性转折

由暖湿转为干凉

从《史记·货殖列传》中记载的

“陈夏千亩漆,齐鲁千亩桑麻,渭川千亩竹”

变为“春风不度玉门关”

在一定程度上导致了“精绝”国的灭亡

众说纷纭

然而曾盛极一时的“精绝”绿洲

终究还是连同它的文明

一起被废弃在大漠深处

▲尼雅遗址群。新华社记者沈桥摄

千年前

这片扑朔迷离的沙漠秘境

散布着被昆仑山雪水浇灌的农田房舍

勤劳的农户种植小麦、糜子、葡萄、桑树

养羊,喂养骆驼

也纺纱,织造毛毯,烧制陶器

▲新疆和田地区的文物遗址护理队在尼雅遗址周围巡视(2006年11月9日)。新华社记者沈桥摄

驼铃悠扬

满载货品的骆驼商队

驮载着使用不同语言、形貌迥异的商客

住进胡杨建造的房屋

使用着胡杨木制的碗勺

匈奴的铁骑来过

郑吉的兵卒也来过

……

沧海桑田

佛塔依旧

这里

记录着张骞、玄奘、斯坦因们远去的背影……

即使没有“鬼洞族”和“九层妖塔”的存在

仍然令人神往

原标题:《鬼吹灯》里的“精绝古城”真的存在吗?带你走近真实的“精绝”遗址 | 神州风物

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻-重庆晨报”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与上游新闻联系。