新京报消息,对话人物:

▲郭柯:“慰安妇”纪录片《二十二》导演

对话动机:

8月14日,世界“慰安妇”纪念日。今年的这一天,一部名为《二十二》的纪录片在国内上映。

这是中国首部获得公映许可的慰安妇纪录片。慰安妇,是日本军队在第二次世界大战期间强征的随军性奴隶。慰安妇人数存疑,有专家推断,日军在二战期间,前后共奴役约40万女性充当日军性奴隶,其中包括约20万中国大陆女性。

“二十二”代表了中国大陆公开“慰安妇”身份的老人数量。2012年,这个数字是32。那一年,郭柯无意间读到关于慰安妇幸存者韦绍兰老人和她混血儿子的新闻,便以韦绍兰老人的故事拍摄了记录短片《三十二》。

到了2014年,这个数字减少到22,他决定为22位老人全部留下记录,因为“时间不多了”。

就在影片上映前两天,8月12日,中国大陆最后一位起诉日本政府的“慰安妇”幸存者黄有良老人离世,终年90岁。从2001年起,8名海南“慰安妇”幸存者向日本政府提起的诉讼,但此后的诉讼之路均以失败告终。黄有良是最后一位原告。

从2014年至今,《二十二》记录的老人,随着黄有良的离世,仅剩8位。

▲《二十二》剧照。来自电影官方微博。

“她们是人,不是慰安妇”

新京报:拍摄纪录片《二十二》的初衷是什么?

郭柯:2012年拍摄《三十二》时,韦绍兰老人乐观积极的态度改变了我之前对于慰安妇群体的看法。第一次见到她时,她非常平静,但没有说话,我们误以为她不好接触,后来才得知她感冒了。第二天她病好之后就很热情了,会主动给我倒水,会给我们做饭,到点了喊我们一起吃饭。

▲韦绍兰,1920年生,现居广西省荔浦县,现年97岁。1944年冬天,韦绍兰被日军抓走,后趁日军不备逃出慰安所,彼时已经怀孕的她生下了“中日混血儿”罗善学。目前老人和儿子罗善学以及外孙一家住在经过修缮后的新房中。老人乐观开朗,是位爱笑的奶奶。

在此之前,我跟大家接触到的是一样的信息,这群人被日军强征去做性奴隶,受过迫害,回到家里后也过得特别痛苦,都是刻板印象。当时我就觉得,她们受了那么多苦难,依然那么乐观。这些老人应该被更多人看到。

后来,一年多的时间内,国内公开身份的慰安妇老人就从32减少到了22位,我觉得时间不多了,就开始筹拍《二十二》,记录22位老人的生活状态,她们是如何走过余生的。

新京报:和22位老人接触后,在你眼中,她们是一群怎样的人呢?

郭柯:就是普通人,跟普通老人没有任何区别,这是在拍摄她们之后才有的认识。在拍摄过程中发现原来她们这么平静。

她们没有太多悲喜,她们每天看着自己的孙子子女,聊天、开开心心地生活,最关心的是子女生活、孙子孙女成绩好不好啊,不关心我们想象的那些东西。

有人看了日本人的照片能笑出来说“日本人也老了,连胡子也没了”,与我们想象中痛苦的控诉不同,她们的平静是我当初没有想象到的。

新京报:是什么让她们这么平静?

郭柯:时间。时间可以改变任何东西,抹平一些东西,伤痕肯定还在,但为了生活下去,不可能每天生活在仇恨中。

现在仔细回想,人不就这样吗,哪有那么多仇恨,七十年的概念是什么呢?如果我是150岁的导演,我去拍她们才能体会到那种感受,我作为三十多岁的人,为什么要去揣测九十多岁老人的内心?未免也太不准确了。

作为观众,只能去体会她们,关于她们的心理和我们想象的仇恨,我们都不能够去给答案、下定论。

新京报:除了平静,还有什么特质打动你吗?

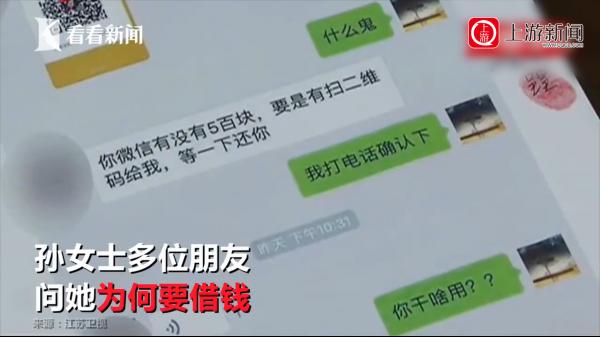

郭柯:她们都很善良。有一年春节我们去看望韦绍兰老人,给了她500元,但是临走之前,她又拿出400元给我们四个人每人包了一个红包。她的生活很艰苦,每个月只有30元低保金,在我们想象中钱对她们依然重要,但是她拿出来400元来给我们包红包,这是一种什么样的关系呢?

▲导演郭柯与韦绍兰老人

李爱连老人每天会早起炸馒头片,等着我们去吃;湖北的毛银梅老人种了很香的栀子花,到了夏天会摘一桶送给我们每个人。这个时候,你还能想到她们是慰安妇吗?这个帽子已经不重要了,把帽子摘掉,让大家真正去了解人,而不是了解慰安妇,她们是人,不是慰安妇。

“不会追问她们关于过去”

新京报:为什么最终呈现出来的片子不是黑暗历史的控诉,而是相当平淡甚至充满了日常生活的乏味?

郭柯:我们就是记录,只是想把你们(观众)带到她们身边去,或近或远地去看她们一眼,她们这些受害者,晚年过着怎样的生活。有的老人喜欢安静,我们就在门口看一眼,有人状态比较好,就进去看一眼,有人愿意跟我们聊天,我们就听她聊聊,或近或远。

新京报:为什么这么做呢?

郭柯:我们不是像以前一直呈现的残忍和痛苦的东西,世界上没有谁喜欢去接触痛苦,所以,当把平静的老人展现给下一代,让他们对慰安妇群体有正确和客观的理解。用这种柔和的方式去对待老人和下一代,让他们用温柔的方式去理解和接受她们,这样做是对的。

新京报:有试着触及过去的伤痛吗?

郭柯:会问到以前日本人来了是什么样,她们愿意说就说,不愿意说就算了。

我们不会去追问,没有必要。如果把她们看作自己的奶奶,你会追问吗?不要把自己当做拍者,不要把她们当做陌生人,而是当成亲人,你的问题就是有底线的。

对我来说,如果一直去触及追问那些问题,是没有道德底线的。你为什么要去追问呢?难道就因为你是导演吗?在面对她们的时候,得看清楚自己,所以要平和一点。我们不谈艺术创作,只会带着感情去观察和体会她们的生活。

新京报:怎么做到这一点呢?

郭柯:我们开始什么也不做,先去房间去看她们,坐一两个小时。《三十二》以后对这些群体有了比较深的认识和理解,所以第二次拍的时候就是跟老人去玩儿,每天陪着她们,是一个非常愉快的过程。我们跟老人也培养了情感,尽量减少目的性,正常地去相处。

新京报:能举一个例子吗?

郭柯:黄有良老人比较内向,和我们语言不通,加上腿不方便,一直坐在床上,所以交流比较少。有一次拍摄印象深刻,我们带了一架轮椅给她,扶她坐上了轮椅,推她出门。

她没有轮椅,平时大部分时间都坐在床上,我们送了轮椅之后,她可以自由活动了,可以被推到院子里看看,她就乐呵呵的。看到她高兴,我明白了老人们需要陪伴。

纪录片就是记录下来,拍摄中最重要的是要对她们温柔一点,在她们将要离开世界的时候,我们对她们呵护、爱护一些。她们是我们奶奶辈的人,不能再伤害她们了,而是尊重她们。

▲毛银梅老人,1922年生,原籍为朝鲜半岛,原名朴车顺。2017年1月18日去世,享年95岁。1945年初,老人被从朝鲜半岛欺骗至中国。日军投降后她逃出慰安所,定居湖北孝感,结婚并领养了一个女儿。老人生前,家人及邻里非常爱戴她,她对中国有着深厚的感情,将姓氏改成“毛”。

“她们家人说挺好的”

新京报:通过这部纪录片,你最想传达什么?

郭柯:应该用什么心态去面对和认识她们,这是我觉得最重要的。这些曾经的受害者,这些九十多岁的老人,我们把她们当作普通老人,当成自己的奶奶来看待。

新京报:你想通过这部片子摘掉过去对慰安妇刻板印象的帽子吗?

郭柯:摘不掉的,怎么可能改变所有人对她们的认识呢?就是介绍她们给大家认识,只是这样。一个影片什么都改变不了,只能传达一种情绪出来,不会说大家看完片子就颠覆了对慰安妇的认知,能对老人有新的看法就可以了。

新京报:有人说,你们的片子影响和伤害了老人,你怎么看?

郭柯:如果说我们对她们有影响,的确是在打扰她们的生活,但怎么可能伤害呢?我们每年都会去看韦绍兰老人,每次去都很亲切,会在她家多陪陪她。我们跟家人会偶尔打电话联系,老人不会讲电话,必须去了面对面交流。这是一种很美妙的缘分,已经超出了拍片的范畴。

片子拍出来后,给她们的家人看过,他们说挺好的,感谢我们把老人的记忆留在画面里了。我觉得他们看完没骂我已经很高兴了,只要不伤害到他们就没有什么问题了。

新京报:日本观众看过这部影片吗?他们是怎么评价的?

郭柯:在日本没有公映过,电影节也都没有收这部片子。但部分日本观众看了之后,觉得这种方式他们能接受,很感谢我这样拍,不尴尬。这样就对了,为什么要让日本人看到片子尴尬呢,开放一点。

新京报:你本人这次的收获是什么?

郭柯:就是对这些老人有了新的认识,同时对自己也有了新的认识。人应该善良一点,面对你的拍摄对象应该温和,不要着急,在生活中也该温和一些。片如其人,你是什么样的人,你的动机,在片子中都会呈现出来。

原标题:《二十二》导演郭柯:她们是人,不是“慰安妇”

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻-重庆晨报”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与上游新闻联系。