霍乱,在很多人眼里属于“古早传染病”,在今天已经很少出现。这个在19世纪一度夺走众人性命的可怕疾病,直到人们发现了霍乱弧菌及其治病原理,才不再那么可怕。

不再骑着骆驼旅行

今天的医学书籍是这样介绍霍乱的:烈性传染病,由一种可在水中生存数周的病原体——霍乱弧菌所致。

如果霍乱弧菌被人吞下又没有被胃酸杀死,它就可以在碱性的肠道内迅速繁殖,往往在初病的几小时内产生剧烈反应——腹泻、呕吐、发烧乃至死亡。而且,霍乱的症状也特别恐怖:猛烈的脱水使患者在数小时内便干枯得面目全非,微血管破裂导致肤色黑青。患者死亡时的情形格外触目:身体衰亡的加剧和加快,就如同一部慢摄快放的影片在提醒旁观者,死亡是多么的狰狞、恐怖。

“霍乱”这个词,出自中国的古籍。《黄帝内经·素问》就有记载:“土郁之发,民病霍乱。”明代的名医张景岳(1563—1640年)为之注释:“挥霍缭乱,上吐下泻,”算是解释了“霍乱”的出处。不过,现在一般认为,古代中医所说的“霍乱”是指多发于夏秋二季的急性胃肠炎或细菌性食物中毒,与现代所指的由霍乱弧菌引起的烈性传染病尚有所不同。

后者的起源地在印度。罗德里格·麦克格鲁(Roderick E. McGrew)在《医学史百科全书》(Encyclopedia of Medical History)里就明确指出,“霍乱的历史开始于印度次大陆”。诸如恒河三角洲这样的江河入海口附近、江河两岸及水网地带是其分布的主要地区。

从遥远的古代起,印度教的节庆就吸引着大量的朝圣者涌向恒河下游,而霍乱正是这里的地方疫病。于是,朝圣者有机会感染上霍乱及其他疾病;那些当时没有倒下的患者则可能把疫病带回各自的老家。幸运的是,囿于原始的交通条件,很多来自远方的旅行者患病后根本来不及回到本土就客死他乡,故而霍乱的传播也没有日后那样猖獗迅猛,而只是局限在印度次大陆之内。这就是后来的医学史家所说的,“霍乱骑着骆驼旅行”。

然而,“大航海时代”“殖民主义”与“工业化”改变了这一局面。19世纪之后,霍乱搭乘着快捷的轮船和火车(而非步履缓慢的骆驼)走向世界各地,由印度向外传播。1817年,当一场霍乱大流行横扫印度加尔各答腹地时,人们还没有意识到问题的严重性——近代科技所带来的交通便利,迅速将霍乱带出了印度的土地,让它在世界的舞台上肆虐。更糟糕的是,在这些陌生的新地区,那里的人们对霍乱的突然出现缺乏基本的免疫力和应对经验。

第一次“出国”的霍乱立即席卷了中东,迅速在阿富汗、波斯与阿拉伯地区爆发,致使数十万人死亡,让人们陷入绝望的恐惧之中。嘉庆二十五年(1820),霍乱又经海上商路传入清代中国。这年秋天,江南一带爆发了人称“吊脚痧”的可怕瘟疫(实际上就是真性霍乱)。史籍记载,“上海秋大疫、青浦秋大疫、川沙秋大疫、华娄(即松江)秋大疫、南汇疫疬大行”⋯⋯“转筋霍乱证自此始”,整个太湖平原都未能幸免。患者“霍乱吐泻,脚筋顿缩”,更可怕的是“朝发夕毙”,死者无算。

登陆英格兰

这一次霍乱大流行,一直持续到1823年左右才告结束,并止步于欧洲边缘。为之大松一口气的欧洲人不会想到,这只是恐怖的开始。在19世纪以后的日子里,霍乱给世界带来的伤害可谓惨重异常。迄今为止,霍乱曾经七次(或八次)在全球范围内爆发,其中六次(1817—1823,1826—1837,1846—1863,1865—1875,1881—1896,1899—1923)发生在19世纪。因此,19世纪往往被称为“霍乱的世纪”,霍乱则成了“19世纪的世界病”。

《国王查理十世之死 》,19世纪。该画描绘的是法国国王查理十世于1836年11 月在格哈芬贝格堡(今意大利戈里齐亚)因霍乱去世的情景

只经过了短暂的蛰伏,第二次霍乱大流行便接踵而至。这一次,它从印度“冲积沼泽与瘴病丛林”中出世,势不可挡地经俄罗斯与中东地区传至繁华热闹的欧洲城镇,再从欧洲跨越至大西洋彼岸,美洲大陆也不能幸免。

霍乱的流行没有任何预兆。德国诗人海涅记述,当巴黎宣布出现霍乱病例时,许多人都不以为然。晚上,多个舞厅依然挤满了人。突然,一个最使人逗笑的小丑双腿一软倒了下来。他摘下自己的面具后,人们出乎意料地发现,他的脸色已经青紫。笑声顿时消失。“马车迅速地把这些狂欢者从舞场送往医院,但不久他们便一排排地倒下了,身上还穿着狂欢时的服装⋯⋯”

这样的恐怖场面又岂是只出现在法国的首都。在整个欧洲大陆,一个个活生生的人从开始感觉不适到变成死尸竟然短至两三个小时,死亡就像影子一样和人们时刻相随。每20个俄国人中就有一人死于1830年的霍乱,每30个波兰人中也有1人死于该病。社会精英也无法幸免。著名的德国军事家克劳塞维茨本来正准备修改其巨著《战争论》,但却被突如其来的霍乱夺去了生命,为人类的军事科学留下了永远的遗憾。

目睹大陆上的惨状,惊恐不安的英国人只能指望天堑的庇佑。在英吉利海峡,皇家海军开始拦截从疫病流行地区驶来的货船。但霍乱就像一个幽灵一样无孔不入。威廉四世国王话音刚落,瘟疫便在英格兰登陆了。

1831年初秋,一艘刚刚从德意志汉堡港返回的英国船只在桑德兰(Sunderland)港口靠岸。船上的几名船员下船后腹泻不止,医生束手无策。当地医疗协会的医生会诊后也不能确定这是英国的地方病,还是据说“恐怖异常”的霍乱,因为当时英国还没有人目睹霍乱的症状。

踌躇之间,噩运已经降临。这就是霍乱。在不到一年的时间里,当时只有1400万人口的英格兰(及威尔士)有2万多人因此丧命。每天,在英国的城市和乡村,都有灵车不断地往墓地运死人,工厂和商店里则空空如也。人们能够感受到的,除了恐惧,还是恐惧。“如此的可怕,人们慌不择路,携带可以带上的东西四处逃窜,一旦家庭中有一个人开始表现不适,其他家庭成员立即弃他(她)而去,不论病人是父亲、儿子还是母亲和女儿。然而一旦周围的人目睹了一个人发病,他们自己也会很快在三天内死亡⋯⋯”

隔离也没有用

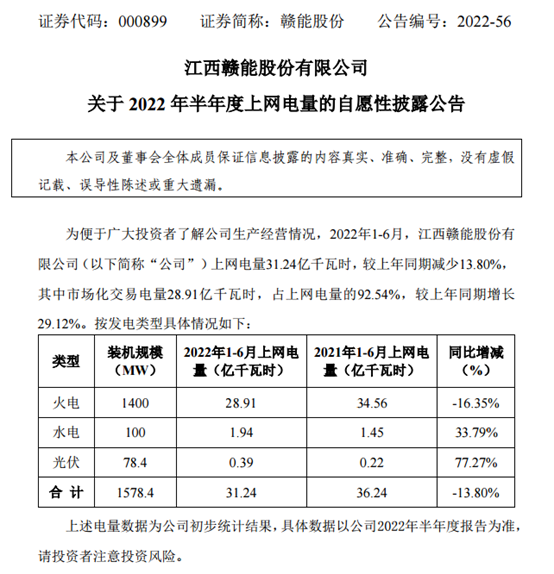

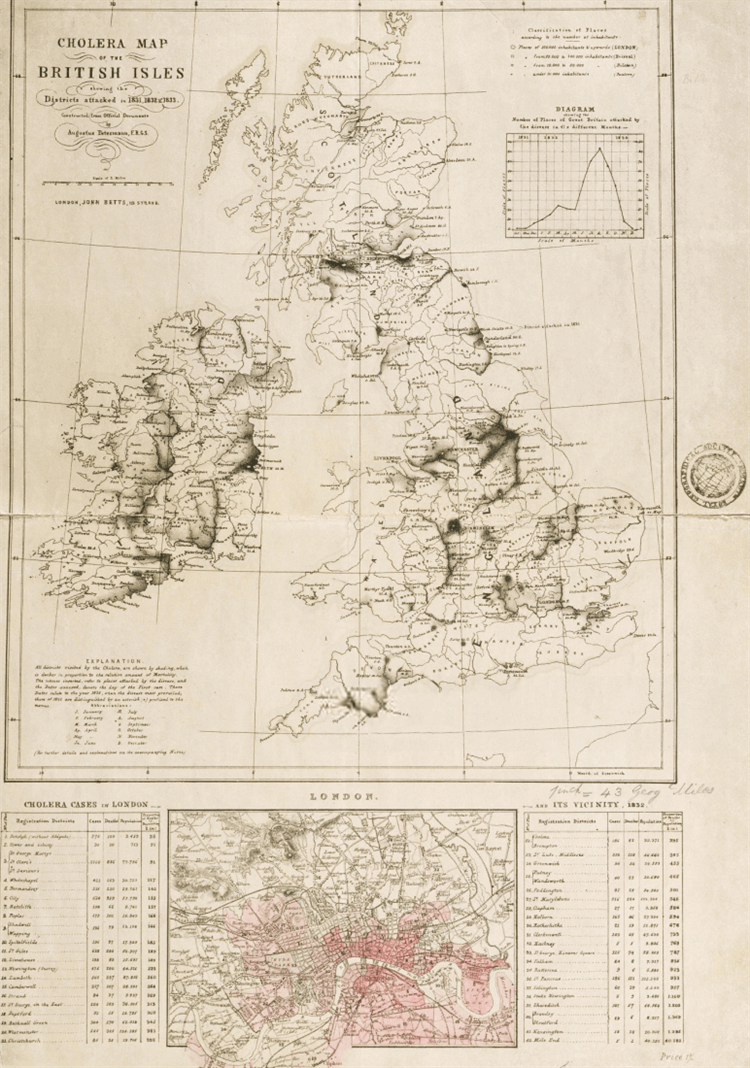

1831到1833年的英国霍乱地图,该图以1:220万的比例描绘了19世纪30年代头3年英国受到霍乱袭击的区域,附有1832年伦敦及其周边霍乱感染情况和统计数据,由奥古斯特·彼得曼绘制

面对霍乱的爆发,当时的欧洲医学界显得手足无措,各种稀奇古怪到荒唐“疗法”应运而生。比如,苏格兰格拉斯哥皇家医院是一所颇有声望的医院,曾经“试验氯化亚汞、酒精、鸦片、海狸香油、盐”来治疗霍乱。氯化亚汞对人体有毒性。结果自然可想而知,2/3的霍乱患者死于非命。卫生总会开出的药方也不见得高明:用橄榄油塞满病人的胃,用枝条抽打患者,站在患者的胃上跳跃从而把病菌排出体外⋯⋯无怪乎加拿大医生诺曼·霍华德-琼斯因此感叹,“在20世纪之前的整个疾病治疗史上,再也没有比治疗霍乱更荒诞的篇章了,那简直就是一种善意的杀人方式。”

更令人沮丧的是,即使是“黑死病”时代行之有效的“隔离”(意大利米兰就因此法幸免)在应对霍乱时也失去了法力。霍乱从海上深入到英国内陆后,枢密院和中央卫生委员会一致赞同隔离是对付霍乱的首选:包括成立军事化管理的防疫站,收容霍乱患者,医生认为的疑似病人也将送至防疫站。在各地设立专门的卫生观察员,定期走访周围民众,准时上报新发现的霍乱患者,至少每隔一天汇报一次。发现新的霍乱患者后,防疫站的医护人员立即把患者带走,与正常人隔离。如果有人隐瞒不报,将受到严厉的罚款或者拘留⋯⋯

虽然英国政府一开始大张旗鼓地实行隔离,然而不久就悄悄地将这些措施弃置一旁。其主要原因倒不是因为公众的反对,而是源于隔离本身——霍乱仍在英国的土地上继续肆虐,偏远农村也出现了霍乱踪迹。“隔离措施没有达到预期效果,却每年给英国对外贸易产生超过10万英镑损失。”造成这一结果的原因其实也很简单。当时的英国人连霍乱是否以及如何“传染”这两个最关键的问题都没有搞明白,凭空臆想的隔离方案自然沦为“纸上谈兵”的无的放矢。

在理性已经无能为力的情况下,只能乞灵于宗教。人们开始普遍相信霍乱是 “上帝的行为”,是对人类堕落的惩罚。人类如果想摆脱霍乱困扰,就必须洗刷自己的“原罪”,回归到宗教的怀抱中来,祈求上帝的原谅。当时有一个酗酒者在参加礼拜后,认为听到了使他灵魂震动的东西,一回到家,他就告诉他的妻子他正在走向地狱之路,于是决定改变他的生活方式。

斯诺的霍乱地图

因宗教而抛弃酗酒恶习当然是件好事,但这毕竟与霍乱疫情毫无关系。好在19世纪离“黑暗的中世纪”已经过去了好几百年,相信患病是造物主惩罚的人是越来越少了,尤其是在医生群体之中。

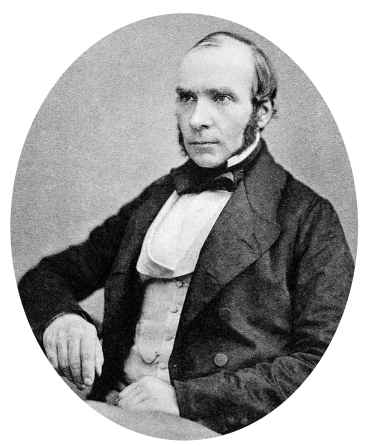

约翰·斯诺,英国内科医生, 在1854年伦敦布劳得街霍乱暴发事件发现霍乱传染途径,因而被后世认为是麻醉学和公共卫生医学的开拓者

约翰·斯诺是英国著名的麻醉学家、流行病学家,更被后来的英国医学界认为是麻醉医学和公共卫生医学的开拓者。从1831年霍乱第一次在英国爆发时起,他就开始注意这一流行性传染病,希望查清疾病发生的原因。他发现,大多数患者的第一症状是恶心呕吐,即消化道出现问题。斯诺由此判断霍乱肯定是在饮食被污染的食物或水之后被感染的。

1854年夏天,伦敦又一次笼罩在霍乱的阴霾之下。伦敦西部的苏豪区也突然暴发霍乱,疫情迅速蔓延,区内的两条街道布劳得街和剑桥街成为重灾区,在短短10天之内就死去了500多人。剩余居民中的3/4弃家逃跑。家家门窗紧闭,道路空无一人。

面临这种严峻的局面,斯诺感到证明自己观点的机会到来了。为此他放弃了其他工作,起早贪黑,无偿地投入到追寻流行病因的工作中去。他到伦敦死亡登记中心要来了所有因患病去世的人的详细住址,把每个死者都用一个黑点表示,登记在一张伦敦地图上。经过连续几天对患病家庭的调查,他的目光集中到了布劳得街与牛津街交汇处的一个水井上。斯诺后来写道:“我发现,几乎所有的死者都住在离这口井不远的地方。”事实上,离这儿不远的另一个水井周围的居民中,仅有10名死者——这其中还有5名经常饮用布劳得街水井的水,还有3名是小学生,他们也许在上下学的路上喝过这口井的水。约翰·斯诺根据种种迹象和证据,将这一地区的霍乱流行归罪于布劳得街的水井——所有喝过井水的人都感染了霍乱,水井就是霍乱的源头。

1854年,约翰·斯诺在研究伦敦霍乱暴发个案时,绘制的霍乱地图。通过对霍乱去世者住址(标黑处)的调查研究,约翰·斯诺锁定了布劳得街水井,确认此处就是该次霍乱疫情的源头,并采取措施使得布劳得街的霍乱疫情得以中止

1854年9月7日晚上,圣詹姆士教区委员会召开探究霍乱原因的会议,约翰·斯诺向委员们展示自己所发现的证据(布劳得街水井附近的霍乱地图),提出“拆去水泵手柄”的建议。教区委员们并不相信斯诺的理论和判断,但是最终抱着姑且一试的态度采纳了这一建议。令人意想不到的是,自从拆去水泵手柄后,居民不能再从水井中取水,布劳得街的死亡人数终于停止在了616人,霍乱销声匿迹了。

斯诺的思考还在继续。究竟是什么原因导致水井被污染呢?在一位牧师的帮助下,他找到了原因。就在8月底大流行开始前,住在布劳得街40号的一个小男孩儿出现了霍乱的症状,家里人把为其洗尿布的水倒在了离布罗德街水井不远的排水沟里,而这个排水沟与布劳得街水井是联通的⋯⋯

令人感到迷惑的是,即便有着这样坚实的证据,英国政府还是根本不把斯诺的观点和警告放在心上。在后来发表的一份报告中,政府当局还专门强调:找不出任何可以接受斯诺观点的理由。但历史不会忘记他的贡献。如今,以“霍乱地图”为代表的绘制地图法也已经成为医学地理学及流行病传染学中的一项基本研究方法,而在伦敦黄金广场附近的布劳维克街(布劳得街水井原址)上也竖起了一部水泵。这个水泵被拆除了手柄。边上还有一块介绍约翰·斯诺霍乱研究的纪念碑。

病菌还是瘴气?

然而,约翰·斯诺直到1858年去世也没有解释清楚,水中“毒素”到底是什么。

这个问题最后是被德国细菌学家罗伯特·科赫解决的。此人早年在哥廷根大学学习医学,在普法战争时是一位军医,退伍后开始在一个小镇里行医,并在诊所里设立了小小的检验及实验室,靠着一部显微镜、一具切片机及自制的保温箱开始了他的研究工作。此后,他在炭疽与结核病的研究方面做出了开拓性的贡献。

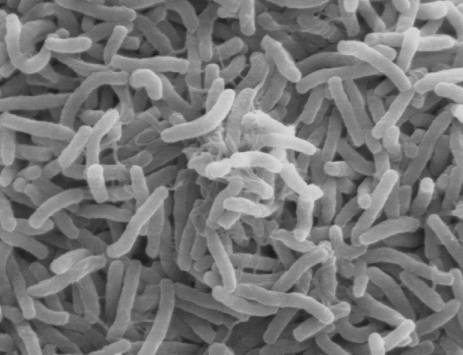

高倍显微镜下的霍乱弧菌

1883年6月,第五次世界性霍乱大流行袭击埃及。惊慌失措的埃及当局立即向当时在微生物学和细菌学研究方面占世界领先地位的法国和德国求救。科赫领衔的德国医疗组随即前往埃及。他们冒着可能被感染的危险,对12名霍乱病人进行细菌学研究,并对10名死者进行了尸体解剖,发现死者的肠黏膜上总是有一种特别的细菌,却又与腹泻病人的不同。科赫怀疑,也许这正是自己所要找的、与霍乱有关的病菌,只是无法验证。

不久,埃及的疫情消退。第二年,科赫又来到了霍乱肆虐的印度加尔各答。他在可怕的霍乱流行区无畏地工作,共研究了40名霍乱病人,并对52名患霍乱的死者进行了尸体解剖,终于得出了划时代的结论:“霍乱的发生绝不是没有起因的,没有一个健康的人会染上霍乱,除非他吞下了霍乱弧菌,而这种细菌只能从同类产生,不能由别种东西产生,或者无中生有;它只能在人的肠里,或者在印度那种十分污浊的水里繁殖。”

“霍乱弧菌”,这一灾难的渊薮,终于在科学家的显微镜下无所遁形。它的长相确实很像一个逗号,身材短小、稍有弯曲,身上长有鞭毛,好像鱼的尾巴,能在水中扭来摆去,细菌便游动起来。霍乱弧菌凭借鞭毛的摆动,1小时内能飞奔18厘米,这段距离相当于它身长的9万倍。而霍乱的发生,也像这个游弋着的逗号,从古至今,从印度到全球,带给了人类一次又一次的死亡⋯⋯

霍乱弧菌示意图,刻度为两微米

由于这一伟大发现,科赫在返回德国时受到人们民族英雄般的欢迎,德国政府授予他二级加星皇冠勋章。1905年,他因此以及发现结核杆菌获得了诺贝尔生理与医学奖。这完全是科赫应得的荣誉。他的发现为公共保健和卫生领域的重大改善开辟了道路。从此,人类与霍乱的战斗态势发生了根本性的逆转,科学的利剑成为人类战胜瘟神的法宝。

但是,时代前进的车轮,往往会碾碎一些旧日的荣光。德高望重的德国卫生学家佩藤科弗就是这样的一个悲剧。他是当时的世界卫生学权威,却固执地坚持瘴气致病论。具体到霍乱而言,佩藤科弗认为霍乱的流行归因于必须同时具备的四项因素:特定的病原菌、适应的地理条件、相当的气候状况和个人的易感性——换句话说,光是所谓“霍乱弧菌”,是不会让人生病的!

为了证明这个想法,佩藤科弗以自己的身体为赌注做了一次危险的实验。1892年的10 月,他向科赫那里订来霍乱杆菌的培养物,这种培养物尽管已经被稀释了上千倍,在每立方厘米中仍然有无数的“霍乱逗号”。10月7日,在满满一教室的学生面前,老教授一口气把整个试管里的培养物全都喝了下去。按照他本人的说法,“在一毫升的液体中,我显然喝下了十亿个这种叫人害怕的霍乱微生物,无论如何,比被污染后没有洗干净的手接触嘴唇时留下的要多得多。”

奇怪的是,佩藤科弗确实并没有因此而患上霍乱——他只是在实验以后的第三天患了轻微的肠黏膜炎而且很快就好了。于是不久他就自我宣布了胜利:“我还活着,并且还很健康,我用最直观的方法证明了,微生物对霍乱疾患不起任何作用。”事情的真相当然不是这样。一个可能的解释是当这位固执的老教授向科赫索取霍乱弧菌培养物时,科赫已经猜想到其用途,提前把培养物多次稀释,使细菌的毒性降低到了极点。即便如此,这次实验还是毁坏了这位老人的身体。由于在实验中受到有毒霍乱菌的侵入,佩藤科弗的抵抗力大大降低,致使百病丛生,晚年生活变得十分悲惨。

“饭前便后要洗手”

插画,1892年德国汉堡霍乱疫情暴发时,有关当局正在向市民分发干净用水, 原图刊载于当年9月的《伦敦新闻》

另一方面,事实毕竟胜于雄辩。1884年,当霍乱正在欧洲大陆肆虐时,英国却因严格执行自来水管理和饮水消毒,躲过了这一灾难。防治霍乱的方法已经不言自明:化学消毒剂和加热都可以杀死霍乱弧菌,谨慎处置患者可以避免该病的进一步传染。

当然,时至今日,霍乱作为传染病已经被人类击退,但它没有消失,依然不时地在地球上的某个地区小范围出现,但自从找到致病源之后,霍乱就并不显得特别可怕了。为杜绝细菌感染,世界各地纷纷开始系统地净化城市供水。不但如此,医疗部门还有能力通过对病人粪便的显微镜检查来判断是否含有霍乱弧菌,进而对霍乱的流行起到预防作用。在大众方面,霍乱带来的恐怖后果也使人们知道了养成良好饮食卫生习惯的重要性。人们开始明白,不良的饮水、饮食习惯会直接把霍乱弧菌吃进体内。于是,长期以来所谓“不干不净吃了没病”的说法被“饭前便后要洗手”取而代之了。

参考文献:余凤高《瘟疫的文化史》;毛利霞《19世纪中叶英国霍乱病因之争》;余凤高《传染霍乱的实验》;骆庆 《流行病学之父 :约翰·斯诺》等

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频、视频”等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请联系上游。