摄影 崔景印

南滨路上的龙门浩老街修缮后开街已经有些时日了。

一直没去,因为内心有隐隐的担忧。我害怕她在修缮中丢失了百年的光阴,又怕她如同博物馆里古老的文物,只能远观,或隔着玻璃凝视,让人难以亲近。

一千个人心中,就有一千条老街。厚重的,沧桑的,宁静的,鲜活的……龙门浩老街属于哪一种呢?

终于,在空气中飘着粉蔷薇花香的四月,我站在了老街的入口。

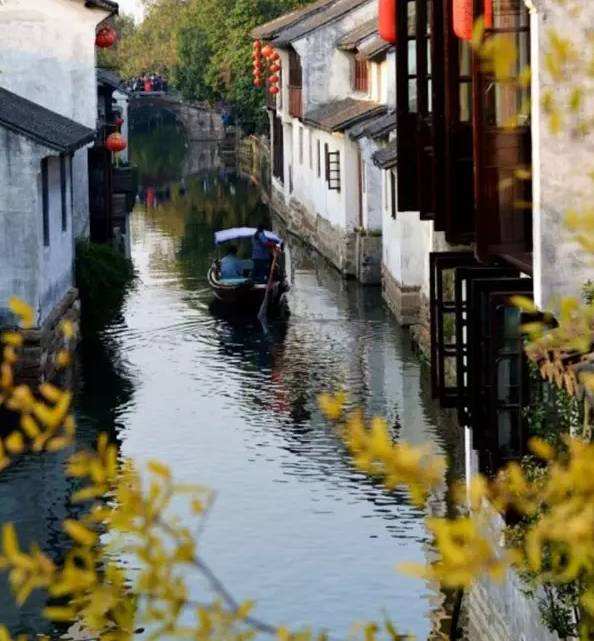

摄影 崔景印

老街有多个入口,我选择从南滨路走近她,有我的理由。130年前,中英签订《烟台条约续增专条》,重庆开为商埠,此后,外国商船接踵而至停靠在龙门浩,洋行纷至沓来。开埠对重庆影响深远,加速了城市的近代化进程。

入口处的墙面上,勾画着1898年的一天,英国人立德乐驾驶轮船“利川”号九死一生抵达重庆的场景。热爱重庆的人都知道,这一天,这一条船,开启了川江轮船航运的历史。

长江水在身边静静地流淌,江岸上是那个曾经繁华的所在。我拾级而上,沿着随坡就势、青石板铺就的街道而行。

路旁有不少参天的黄葛古树,如果从高处俯瞰,会发现整条老街都掩隐在这浓密的绿荫之下。

这些百年前种下的老树与老树之间,间或穿插着些许房屋,它们是意大利使馆旧址、美国大使馆武馆处旧址、重庆海关别墅旧址……它们层层叠叠、错落有致地分布于垂直高度达40米的山坡之上,构建成了“万国建筑博览园”。

听说整条老街经过两年多的修复,从各处收集了160万块老建筑旧砖、40万片旧瓦、3万吨条石。庆幸的是,工匠们没有去惊扰这里的大树,这些树的根还是缠绕着一百多年前的旧时光。

沿着一层一层的青石板往上走,每走过一栋有着岁月质感的老房子,我都忍不住用手去抚摸,虽然知道它们不是百分之百的还原,但是,这又有什么关系?

这精心拼凑的一砖一瓦,还是努力在维持着老建筑原有的样子,就像墙下面那蜿蜒着沿各种缝隙穿行的黄葛树的根,固守着,支撑着,不让它们消失在历史的尘烟中。

在美国大使馆临时办公楼旧址,我停了下来。条石墙基,青砖外墙,半个多世纪前,那些叼着雪茄喝着咖啡的外国人怎么也不会想到,他们所住的这栋老房子曾有一个特别中国的名字——望儿楼。

相传,大禹为治水离家远行,母亲对儿日夜思念,便修建此楼。她终年遥望,盼着某一天儿子的身影能出现在眼前,于是“望儿楼”得名。重庆开埠后,“望儿楼”远远看去就像人的耳朵一样,于是,“望儿楼”逐渐演变成了“望耳楼”。抗战时期,这里作为美国大使馆的临时办公楼,是重庆重要的外事机构。

我信步走进眼前的这栋房子,大面积的绿色墙面,灰色的布艺沙发,还飘出浓浓的咖啡香,这里竟是一家别致的咖啡馆!穿过一扇门就是咖啡馆的室外露台,眼里看到的仍是青色条石,桌上铺着绿色的桌布,耳畔是风吹过黄葛树沙沙的歌唱,盎然的春意扑面而来。

举目远望,对面的渝中半岛艳丽似火,靓丽的东水门大桥和朝天门大桥侧目可见。有几桌客人正坐在这里品着咖啡,我听到了他们的闲聊。他们,在聊着“利川”号。

历史的片段,就在这山水之滨,这曾经的发生地,这春意融融的日子里,在现代人的闲聊中重现。实在是有意思。

去年我到上海出差,曾在杨浦滨江邂逅过一家老纱厂的大班宿舍,这家区级文保单位已变身为一家具有浓浓老上海风情的咖啡馆。这让我突然想到了一个词——烟火气。

老建筑如果只是静静地待在那里,没有人来人往,没有生活气息,也就失去了它的灵气。剑桥大学至今仍保留着当年牛顿就学时所住的宿舍,推窗可见一棵苹果树。剑桥并没有把它改建和隔离成一个参观景点,那里仍旧是宿舍,仍有人在居住,而这就是最能打动人的烟火气。

一栋老建筑如果有了烟火气,它就还活着,还在生长着。

继续拾级而上,苔痕染绿了石阶,不知名的小黄花一路微笑着。行至半坡处,另一种烟火气扑面而来,以前下浩老街著名的“猴哥酸菜米线”已搬迁到了这里。店门开着,有食客慕名而来。

曾经在下浩吃过猴哥家的米线,味道说不上特别惊艳,可是“猴哥”两口子一个掌勺、一个跑堂的场景却一直印在我的脑海里,想起来就备感温暖。

如果要还原历史,一百多年前这里或许没有“猴哥酸菜米线”,但可能有“张哥凉粉”或“幺妹小面”。换了人间,烟火不断,老街的魂就不会散。

东水门大桥下,不时有轨道交通列车呼啸而过;时尚的星光观景平台,居于老街最高处。传统与现代,就这样激烈而又融洽地碰撞在了一起。

出门前我和儿子也产生了一次剧烈的碰撞,我喜欢逛各种各样的老街,儿子却对老街不“感冒”。问他:“你难道不想知道一百年前的重庆是什么样子吗?”他答:“我不想知道一百年前的重庆是什么样子,可是我很想知道一百年后的重庆是什么样子。”

成年人喜欢追溯过去,少年喜欢畅想未来,过去和未来之间,当下是最好的联接点。眼前这条老街,或许也能吸引青葱少年。

回程的路上,我路过古巴渝十二景之一的“黄葛晚渡”,黄葛渡因候渡处有黄葛浓荫遮庇得名,现在几座大桥横跨长江,古渡已不存。

那么,黄葛树呢?我站在江边回头望,沿江而修的南滨路绵延而行,如果有古树,它的根应该被修路所断了吧?

有一个传说,重庆的每一棵黄葛树都有一千条根,有一千根枝。如果它有一千条根,它们怎么可能断得完?它们又会往哪里生长?

黄葛树的根不会跨江,不会往那些新建的楼房走,那么,它们是伸展向了那些曾经的老街吧。

我想起龙门浩老街里的那些黄葛树们,它们树根嵯峨蜿蜒地向山上和坎下的泥土里石缝中生长着,偶尔露出地面,牵绊着几朵野花。

江风拂面,我的思绪又飘到了南滨路上再远一些的弹子石老街。在那里,黄葛树也长出了新的根须,以另一种形式牵着过去,延续着生长,痛快地生长。

这些根啊,已经连接了过去的一百年,它们,还将伸展向未来的一百年吧。

根在生长,老街就一直在生长。

散文作者:兰世秋

原标题:南滨•夜来香 | 生长的老街

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻-重庆晨报”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与上游新闻联系。