剪了短发的娄滔坐在正中间的病床上,背挺得笔直,穿着一套粉色睡衣,头戴着粉色的生日皇冠,嘴角弯弯,笑意满得快要从眼角溢出来,全然不知这是她在世上过的最后一个生日。

▲北京大学历史系2015级博士生娄滔。图片来自网络

新京报消息,1月5日凌晨,确诊“运动神经元病”近两年后,娄滔走了。

2016年1月20日,北京大学历史系在读博士生娄滔,被查出罹患运动神经元病。这是一种能逐渐侵蚀人对身体控制能力的病症,另一个常见名称是:渐冻症。目前世上还未有完全治愈此病的方法。

患病后的娄滔,曾以口述形式立下遗愿,捐赠人体器官,“凡是能救命的部分尽管用”。从2017年10月9日到2018年1月4日,娄滔在武汉市汉阳医院接受治疗,并等待最终的器官捐献。

在汉阳医院接受治疗的87天里,尽管娄滔的病情反复波动,但最终仍旧未能抵抗住病魔的侵袭,29岁的她在湖北咸丰县家中停止了呼吸。

因为器官条件并未达到法律规定的捐献要求,娄滔的遗愿未能达成。

回家

“就像橡皮泥一样垮掉了”

1月4日上午,武汉市汉阳医院。气温已经降到了零下三度,铅色的天空低得让人喘不过气来,飒飒冷风掀起了医生和护士们的白色衣角。

他们正在送别一位特殊的病人——娄滔,现年29岁的北大历史系女博士。差不多就在两年前的同一时间,她被诊断患有运动神经元病。经过漫长而艰辛的诊治,娄滔的病情始终没有好转,家人最终只好尊重她的意愿,选择放弃治疗,回老家咸丰县。

娄滔的父亲娄功余和医护人员一一道别后,踏上了武汉协和医院提供的救护车,他特意选了前座副驾的位置,“因为我看都不敢看她,心里难受”。

娄功余忍着自己的眼泪不往外流。女儿患病后,他和妻子汪艳梅带着娄滔辗转北京、武汉多地,四处求医问药,仍旧未能阻挡病情的恶化。确诊还不到一年,娄滔已经全身瘫痪,呼吸衰竭,只能靠呼吸机维持生命。而他“就像橡皮泥一样垮掉了。”

娄滔一直都是传说中的“别人家的孩子”。

2007年,她考入中央民族大学预科,2012年,被保送北京师范大学历史学院研究生,学习世界上古史;2015年,娄滔以笔试第一、面试第一的成绩成为北京大学历史学系博士生,攻读古埃及史专业。

▲求学时的娄滔。图片来自网络

在与硕士时期的导师王海利交流时,娄滔告诉他,希望自己以后有机会可以出国深造,成为一名大学教师。事业之外,她憧憬着能和父母生活在同一座城市,可以常常见面,多陪伴父母。

在娄功余眼里,娄滔从小就非常孝顺懂事。在她3岁时,汪艳梅不小心摔了一跤,娄滔便独自上街给妈妈买了一盒跌打药;上大学后,娄滔常拿奖学金,业余时间还会去勤工俭学,在网上给妈妈买衣服寄回家。

娄功余也一直无法把娄滔和“渐冻症”联系起来,娄滔的大学同学都喜欢叫娄滔“滔哥”。她的体能非常好,万米长跑对她而言并非难事,平板支撑都能坚持十分钟。

娄功余希望娄滔在回家的这段路上不会感到痛苦,便特意嘱咐护士提前给娄滔打了镇定剂。进入深度镇定状态的娄滔穿着一套宽大舒适的睡衣,喉咙处插着一根连接呼吸机的管子,躺在救护车窄窄的病床上,合着双眼,像睡着了一样。

捐器官

“凡能救命的尽管用”

经过荆州时,天上扬起了一阵小雪,路也变得泥泞起来,司机只好放缓速度。如果是平常天气,从武汉到咸丰县最多8个小时的车程,但那天在路上颠簸了9个多小时,直到晚上7点多到了娄家楼下。

同行的除了医护人员,还有武汉协和医院器官捐献协调员许诺(化名)。

许诺第一次见到娄滔时,她也处于深度镇定的状态。

2017年10月9日,娄功余和妻子汪艳梅决定带着娄滔去武汉“捐器官”。早晨临走前,娄功余给娄滔喂了四个小笼包的肉馅,此时,她的咀嚼、吞咽功能还没有完全丧失。

“捐器官”的想法,源自娄滔的遗嘱。“一个人活着的意义,不能以生命长短作为标准,而应该以生命的质量和厚度来衡量。得了这个病,活着对我是一种折磨和痛苦,我要有尊严地离开。爸爸和妈妈,你们要坚强地、微笑着生活,不要为我难过。我走之后,头部可留给医学做研究。希望医学能早日攻克这个难题,让那些因为‘渐冻症’而饱受折磨的人,早日摆脱痛苦……”这是娄滔在医院的病床上,趁着还清醒的时候,用微弱的声音向护士口述留下的遗嘱,娄滔专门提及要捐赠她的器官给需要的人,“凡能救命的尽管用”。

▲病中依然坚强乐观的娄滔。图片来自网络

到武汉后,娄家人找到许诺,表达了娄滔想要捐献器官的意愿。许诺看着安静躺着的娄滔,内心有些担忧。因为国家规定的器官捐献标准只适用于逝者,“具体而言,针对公民去世后的器官捐献有两种标准,一个标准是脑死亡,另一个标准是脑、心双死亡。”

娄滔虽然已经全身瘫痪,但由于她患的是“渐冻症”,大脑是清醒的,并没有达到“脑死亡”的标准,且当时娄滔的器官有感染。

许诺只好先让娄功余在器官捐献登记表上签了字。然后按上级的安排,把娄滔送到了汉阳医院,对她进行抗感染治疗,同时观察病情的发展。至于最终能不能实现娄滔捐献器官的遗愿,许诺心里也很没底。“如果她的生命体征能达到捐献的标准,一定会遵循她的意愿去捐。”

娄滔住进了汉阳医院的重症医学科。重症医学科位于门诊外科大楼9楼,从电梯口出来,右手边是一道厚重的铁门,把病房和外界完全隔离开来,左手边是并不宽敞的家属等候区,零散摆着十来把椅子。

刚住进医院时,和其他病人家属一样,娄功余和汪艳梅的大多数时间都耗在等候区的椅子上,每天只能在下午进入病房内探望娄滔半个小时。而关心娄滔的亲戚朋友一波接一波地来,分给每个人的探视时间只有几分钟。

几天后,“北大‘渐冻症’女博士留遗嘱捐器官”的新闻突然铺天盖地地朝他们涌来,娄功余和汪艳梅二人都有些不知所措,毫无准备。

随之而来的是社会各界的关注:有成千上万的好心人要给他们捐款,为娄滔加油鼓劲;更有数不清的医疗机构和民间医生和他们联系,提供各种各样的治疗方案。

治疗

在女儿的眼中看到了光

那几天,汉阳医院值班室每天都能接到几十个来自全国各地的电话,也有人聚在重症医学科门口,医院只好派保安来维持秩序,而这些找过来的大多数人都自称“能治好娄滔的病”。

医务科的工作人员陈夕(化名)回忆,一位来自西南某市的“医生”冲进他的办公室,从包里掏出了一个和藿香正气水大小相近的白色胶瓶,瓶身没有任何批号,里面装着小半瓶白色粉末,他说这是自己研制的药,娄滔吃了铁定能好。

还有一个人在深夜打来电话,开口第一句就是“你们让娄滔接一下电话”,对方声称自己是“气功大师”,如果娄滔接了电话,他就能从远处发功,把能量通过电话线传递给娄滔。

“这些人我们都会拒绝,把干扰拦截在我们的层面,尽量不让他们去打扰医生和病人”,陈夕说,“我们主要还是会听北京、江苏的权威医疗专家的意见。”

10月17日,来自江苏武进人民医院的医疗团队为娄滔免费义诊;19日,毕业于北大医学部的王兴、田本淳、杨鸿智三位专家,从北京、上海两地奔赴武汉;汉阳医院也专门组建了一个医疗救治小组,以一周一次的频率对娄滔进行会诊。

医院和家属最终决定采用武进市人民医院岳茂兴医生的治疗方案,同时,辅以杨鸿智的“自体原位干细胞再生”疗法,服用中药药剂。

来武汉前,娄功余和汪艳梅几乎已经下定了决心,遵从女儿的意愿放弃治疗,完成她捐献器官的意愿。而现在,仿佛一夜之间重燃起了生的希望。

因为娄滔吞咽困难,重症医学科主任刘青云专门买了一台榨汁机放在医院,给娄滔榨果汁喝,或者用来打碎别的食物。刘青云还会特意在家里熬鱼汤,给娄滔带过来。

每天下班前,刘青云都会去娄滔的床前,跟她打招呼:“娄滔,我要回家啦,你看我一身臭味,我回去洗个澡,明天再来看你。”

▲刘青云和娄滔交流。受访者供图

10月19日,上海的一家公益机构给娄滔送来了一台“眼动仪”,娄滔可以通过眼球转动来控制软件打字。娄滔先给一位好友发了一句“我很想你”,随后又打出了“我想喝鱼汤”。

站在一旁的汪艳梅激动不已,这么久以来,她终于又在女儿的眼中看到了光。

无望

“如果不放弃的话,妈妈肯定要走在我前面”

治疗了近一个月后,娄滔的状况有些许好转,“至少手能动一点点了”。正当娄功余和汪艳梅因此而感到喜悦时,一场突如其来的感冒扰乱了一切。

刘青云预料过这种情况,由于带着呼吸机,娄滔的气管被切开。“整个呼吸道生理屏障功能丧失了,感冒、拉肚子对她来说都是致命的。”

这场感冒让娄滔不得不暂时停止服药,“之后只断断续续吃了不到两瓶的药,病情不但没有进步,反而倒退了”,汪艳梅说。

进入12月后,娄滔的病情急转直下,让汪艳梅感受最为明显的就是她呼吸和吞咽的变化。

以前还在咸丰县人民医院进行保守治疗时,因为娄滔很爱干净,娄功余和汪艳梅每天都要给她烧三壶水洗脸、洗澡、洗脚。洗的时候拔掉了呼吸机,夫妇俩还可以给她一边翻着身,一边慢慢地、仔细地给她洗。

12月,要想给娄滔洗个澡,必须得三个人才能做到——娄功余负责撑着娄滔的背,汪艳梅在旁边端一盆水,娄滔的小姨汪红梅迅速拧干毛巾,马马虎虎给她擦几下,就算洗完了。“呼吸机拔个一两分钟,她简直就好像要‘过去’了,脸都是紫的。”

娄滔也完全丧失了吞咽功能,平时进食只能通过鼻饲管直接把食物输进胃里,吃的都是医院安排的营养餐——粉末冲成的液体或糊状粉浆。吃完饭就得立刻用胶布封住进食的管道,怕再受到其他感染。

因为无法吞咽,痰液和口水会常常顺着娄滔的嘴角流出来,连刷牙都十分艰难。“她爸帮她用工具吸痰,她小姨就用注射器,几毫升几毫升地把水打到她嘴里去,我再拿牙刷帮她刷”。

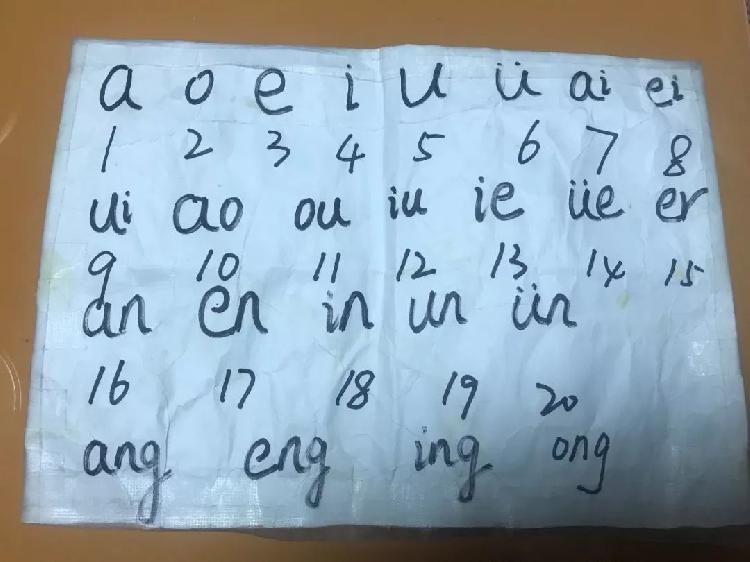

娄滔早已不能说话,而由于病情的变化,刘青云也建议她不要再使用眼动仪,因为太耗费精力了。娄滔要想与他人交流,只能通过一张护士们自制的字母表和iPad。

字母表的两面分别写着汉语拼音的所有声母和韵母。娄滔想要说话时,身边的人便会把表拿到她的面前,从声母第一排开始,到韵母最后一排,逐个指过去,询问她哪个音是对的。指对了,她就眨眨眼,指错了,就努努嘴。然后,用iPad把相应的拼音给打出来,再一个字一个字地向她确认。

▲娄滔说话用的字母表。周小琪 摄

事实上,这样的沟通方式也会耗费娄滔非常多的精力和时间,所以如非必要,娄滔也不会轻易“说话”。

病情不断恶化,与外界又几乎处于隔绝状态,娄滔的心情一天比一天差,便又向父母提出了放弃的请求。有一天,她告诉娄功余:“如果不放弃的话,妈妈肯定要走在我前面,妈妈现在一点神都没有了,完全是行尸走肉。”

娄滔开始拒绝和父母交流,除了说要放弃坚决不说其他的话。她说“如果早知道这个病这么残酷,早在北京能动的时候,我就自杀了,为什么这样痛苦地折磨大家、折磨自己”;还说“我现在连挠个痒痒都要求人,一点尊严都没有”。

去世

“就如我从来没来过”

娄功余和汪艳梅还是不愿放弃。

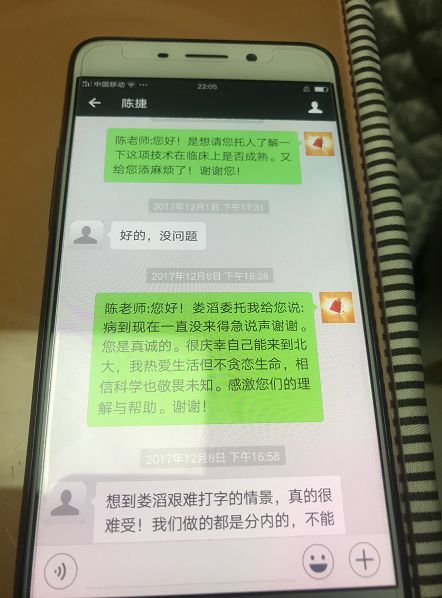

12月1日,娄功余在网上看到一个关于美国南加州教授攻克渐冻症的消息,便联系了北大湖北校友会会长刘萌和北大历史系副书记陈捷帮忙。但在美国找到这位教授后,他遗憾地表示,研究仍在初期,还不能用于临床治疗。

娄滔授意父亲给陈捷发去致谢的微信,她说“我热爱生活但不贪恋生命,相信科学也敬畏未知。感激你们的理解与帮助!”

▲娄滔授意父亲给北大老师发的短信。周小琪 摄

听说广东湛江廉江医院的一位医生有治愈类似疾病的经历,12月21日,娄功余连夜乘飞机到广东湛江找这位医生求药。但吃了十多天药,娄滔的身体仍旧没有半点起色。

眼看着治愈无望,女儿的身体每况愈下,她放弃的态度又如此决绝,娄功余和汪艳梅也有些动摇了,他们不愿看着女儿受苦,但他们仍旧希望能完成女儿捐献器官的愿望。

12月27日,武汉协和医院负责器官捐献的专家组联系了娄功余夫妇,他们表示,根据相关法律法规,娄滔的器官还是未能达到捐献的要求,无法实现器官捐献。

无奈,遗憾,还夹杂着些许不甘,娄功余和汪艳梅心情复杂,却也不得不接受这个结果。

娄滔的情绪没有太大起伏,她的回应是:“不能捐就火化。”

1月4日晚,在外求医三个月后,娄滔终于再次回到了自己熟悉的房间,她的状况已经非常不好,汪艳梅和娄功余预感到了可能会“发生点儿什么”。

根据当地的风俗,孩子过世时父母不能在旁边,汪艳梅和娄功余离开了娄滔的房间,只剩几个和娄滔同辈的亲戚陪在她床前。汪艳梅坐在与娄滔一墙之隔的房间里,不停流泪,汪红梅陪着姐姐,不知道怎么安慰她才好。娄功余则独自一人来回踱步,深深叹气。

几个小时后,娄滔的堂哥从房内出来,告诉他们,娄滔已经“没了”。

按娄滔的遗愿,5日上午,娄滔的遗体在恩施火化,她的骨灰撒入了当地的江河。“骨灰随着水流走,就好像她得到永生。”汪艳梅说。

娄滔曾在她的遗嘱中说“不要举办任何治丧仪式,更不要收取亲朋好友、任何人的慰问金,请让我静悄悄地离开,不留任何痕迹,就如我从来没来过。”

而在娄滔家中,除了刚从武汉带过来的呼吸机还立在门口,她的其他遗物,包括曾经看过的书、穿过的衣服等,都被家人搬到了其他地方。

娄滔好像真的没留下任何痕迹,如同从未来过这世间。

汪艳梅的手机里还留存着多张娄滔生前的照片,几乎每一张都面带笑容。一张照片上,娄滔已经住进了医院,身边放着一个哆啦A梦的大蛋糕,身着绿色防护服的医生护士围着她站了一圈,拍着手,似乎正在唱《生日快乐歌》。

剪了短发的娄滔坐在正中间的病床上,背挺得笔直,穿着一套粉色睡衣,头戴着粉色的生日皇冠,嘴角弯弯,笑意满得快要从眼角溢出来,全然不知这是她在世上过的最后一个生日。

原标题:北大“渐冻症”女博士的最后87天

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻-重庆晨报”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与上游新闻联系。